2020年初,一场突如其来的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情在武汉爆发,迅速蔓延至全国乃至全球,对人类社会造成了前所未有的冲击,作为疫情的“风暴眼”,武汉的疫情发展轨迹不仅牵动着全国人民的心,也成为了全球公共卫生领域关注的焦点,本文将通过详细解释图的方式,深入剖析武汉疫情的成因,以期为未来的疫情防控提供借鉴与启示。

一、疫情爆发的直接原因:病毒传播与初期防控失当

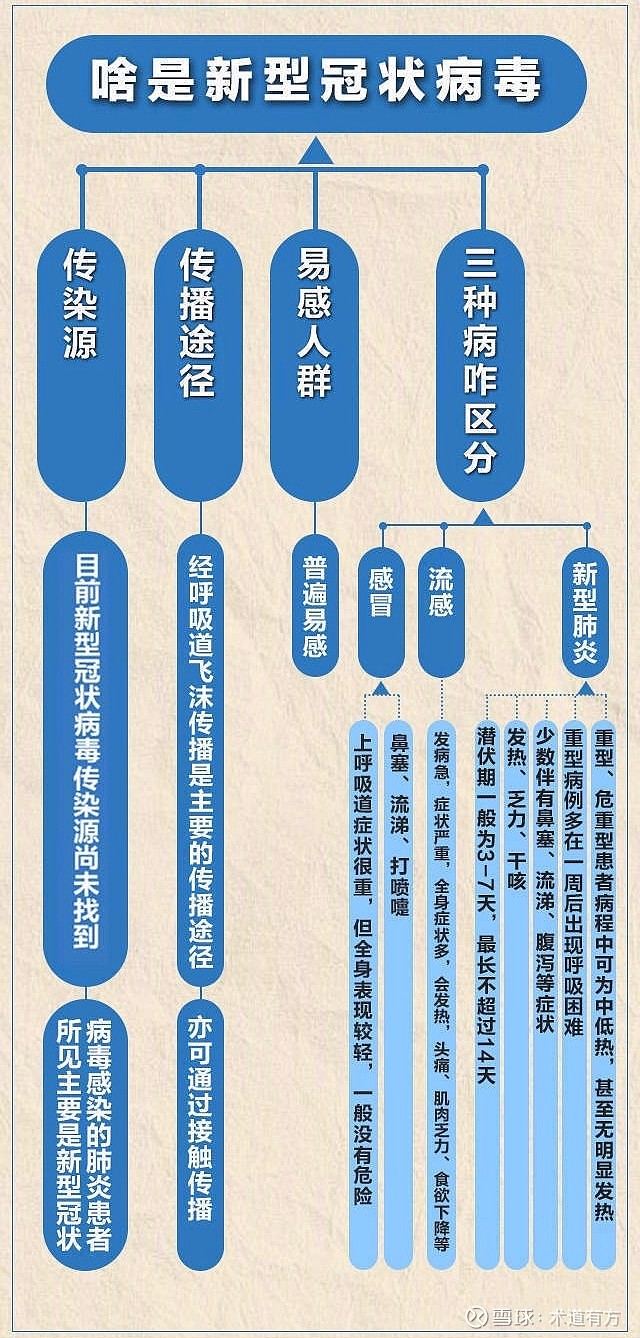

1. 病毒来源与传播途径

病毒来源:根据世界卫生组织(WHO)和科研团队的研究,SARS-CoV-2病毒最初可能来源于蝙蝠,通过中间宿主(如穿山甲)传播至人类,武汉华南海鲜市场被认定为疫情初步暴发的“零号病人”所在地,该市场非法售卖野生动物,为病毒传播提供了温床。

传播途径:主要包括飞沫传播、气溶胶传播和接触传播,武汉人口密集,流动性大,加之冬季寒冷干燥的气候条件有利于病毒存活与传播,使得病毒在人群中迅速扩散。

2. 初期防控失当

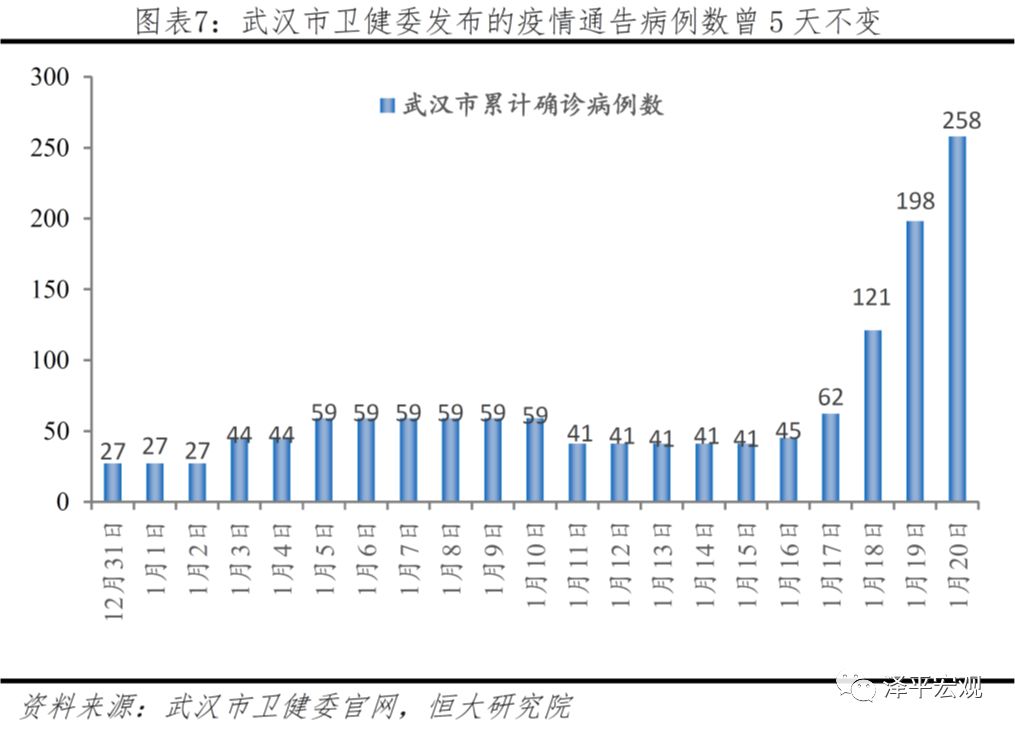

信息透明度不足:疫情初期,武汉市及湖北省政府对疫情严重性估计不足,未及时向公众通报真实情况,导致信息滞后,民众恐慌情绪蔓延。

医疗资源挤兑:随着病例数激增,武汉的医疗资源迅速告急,包括床位、医护人员、防护物资等严重不足,难以满足大量患者的救治需求。

社区传播未得到有效控制:初期,社区传播未被充分重视,居民缺乏足够的防护意识与措施,导致病毒在社区内广泛传播。

二、深层次原因:城市发展与公共卫生体系的短板

1. 城市人口密集与流动性大

人口密集:武汉作为湖北省省会,人口密集度高,尤其是老城区和城中村,居住条件拥挤,为病毒传播提供了有利环境。

人口流动性大:武汉是重要的交通枢纽,春运期间大量人员流动加剧了病毒的传播速度与范围。

2. 公共卫生体系薄弱

医疗资源分配不均:优质医疗资源主要集中在城市中心区域,而郊区及农村地区医疗条件落后,难以应对大规模疫情。

公共卫生应急机制不健全:面对突发公共卫生事件,武汉市及湖北省的应急响应机制不够灵敏,缺乏有效的预警与应对措施。

健康教育缺失:公众对传染病防控知识了解不足,缺乏自我防护意识与能力。

3. 经济发展与环境保护失衡

环境污染:工业发展与城市扩张导致环境污染问题日益严重,不利于人体健康,也为病毒提供了适宜的生存环境。

野生动物交易:为了追求经济利益,非法野生动物交易猖獗,成为病毒传播的重要途径之一。

三、防控措施与成效图解

1. 封城与交通管制

时间节点:2020年1月23日,武汉市宣布“封城”,随后湖北省其他城市也陆续采取交通管制措施,限制人员流动。

成效:有效切断了病毒通过交通流动的传播途径,减缓了疫情扩散速度,但同时也带来了经济停滞、物资短缺等次生问题。

2. 医疗救治与科研攻关

医疗救治:建立火神山、雷神山等“小汤山模式”医院,迅速增加收治能力;实施“四类人员”分类救治策略,即确诊病例、疑似病例、发热患者、密切接触者分别收治。

科研攻关:迅速启动应急科研攻关机制,包括病毒溯源、疫苗研发、药物筛选等,为后续疫情防控提供了科技支撑。

成效:提高了确诊患者的救治成功率,降低了病亡率;科研成果为全球疫情防控贡献了中国智慧与中国方案。

3. 全民参与与社区防控

全民参与:政府号召“宅家就是贡献”,鼓励市民减少外出;同时开展“云监工”等线上活动,增强民众信心与凝聚力。

社区防控:实施网格化管理,对社区进行封闭式管理,开展体温检测、健康码验证、环境消杀等措施。

成效:有效控制了社区传播,减少了家庭聚集性疫情的发生;同时增强了公众的卫生习惯与自我防护意识。

四、反思与启示:构建更加坚韧的公共卫生体系

1. 加强公共卫生应急管理

完善预警机制:建立更加灵敏的公共卫生事件预警系统,实现早发现、早报告、早隔离、早治疗。

提升应急响应能力:加强各级政府及部门的协同作战能力,确保在疫情发生时能够迅速、有效地采取行动。

加强科普教育:普及传染病防控知识,提高公众自我防护意识与能力。

2. 优化医疗资源配置与服务模式

均衡医疗资源:加大对基层医疗机构的投入与支持,提高其服务能力与水平,同时推动优质医疗资源下沉,实现城乡医疗资源的均衡发展。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《武汉疫情的成因与防控策略,图解详解》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...