自2019年末新冠疫情爆发以来,全球社会经历了一场前所未有的公共卫生危机,这场疫情不仅在物理层面给人类带来了巨大的挑战,如医疗资源紧张、生活限制和经济发展受阻,更在心理层面引发了广泛而深刻的“疫情心理”问题,本文旨在探讨疫情期间出现的心理问题、其产生的原因、对个体和社会的影响,以及有效的应对策略。

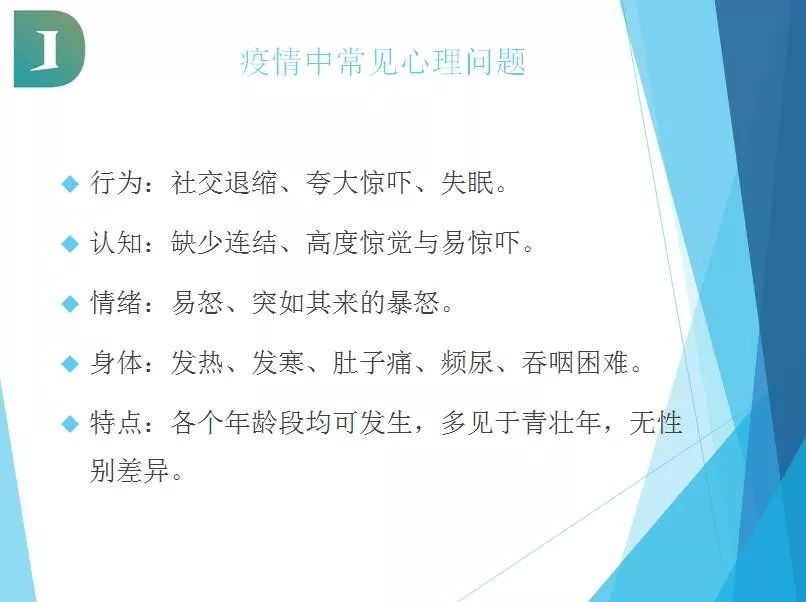

一、疫情心理问题的主要表现

1、焦虑与恐慌:面对未知的病毒、不断变化的疫情信息和潜在的感染风险,人们普遍感到不安和恐惧,这种情绪在疫情初期尤为明显,但随着疫情的持续,部分人逐渐转化为慢性焦虑,影响日常生活和工作。

2、孤独与隔离感:为了控制病毒传播,许多国家和地区实施了社交距离措施和居家隔离政策,这直接导致了人们的社交活动大幅减少,甚至完全中断,长时间的孤独和隔离感使许多人感到被孤立和无助。

3、抑郁情绪:长时间的负面情绪积累、生活方式的改变以及经济压力的增加,使得部分人出现了抑郁症状,如情绪低落、失去兴趣、睡眠障碍等。

4、应激反应:面对突如其来的危机,部分人会出现应激反应,如过度警觉、易怒、记忆力减退等,严重时可能发展为创伤后应激障碍(PTSD)。

5、家庭关系紧张:居家隔离期间,家庭成员长时间相处,原本的矛盾和不满被放大,加之经济压力和情绪波动,家庭关系紧张成为另一个普遍问题。

二、疫情心理问题的成因分析

1、信息过载与不确定性:互联网时代下,信息传播速度极快但往往缺乏准确性和权威性,导致公众在海量信息中感到迷茫和不安。

2、生活方式的剧变:工作、学习、娱乐等日常活动被迫中断或改变,这种突如其来的变化打破了人们的习惯和安全感。

3、经济压力:疫情对全球经济造成巨大冲击,失业、减薪等问题频发,经济压力成为心理问题的重要诱因之一。

4、社会支持系统弱化:由于物理隔离措施的实施,人们无法像往常一样进行面对面的交流和支持,社会支持系统的作用被削弱。

三、疫情心理问题的影响

1、个体层面:除了上述提到的心理健康问题外,疫情心理问题还可能导致认知功能下降、免疫力降低等生理影响,进一步增加感染风险。

2、社会层面:长期的心理压力和负面情绪可能引发社会不满情绪的增加,甚至导致社会冲突和不稳定因素的增加,心理健康问题还可能影响教育、就业等社会功能,进一步加剧社会经济问题。

3、长远影响:疫情期间的心理问题可能对个体的心理健康产生长期影响,如形成“后疫情综合征”,影响个体的心理健康状态和整体生活质量。

四、应对策略与建议

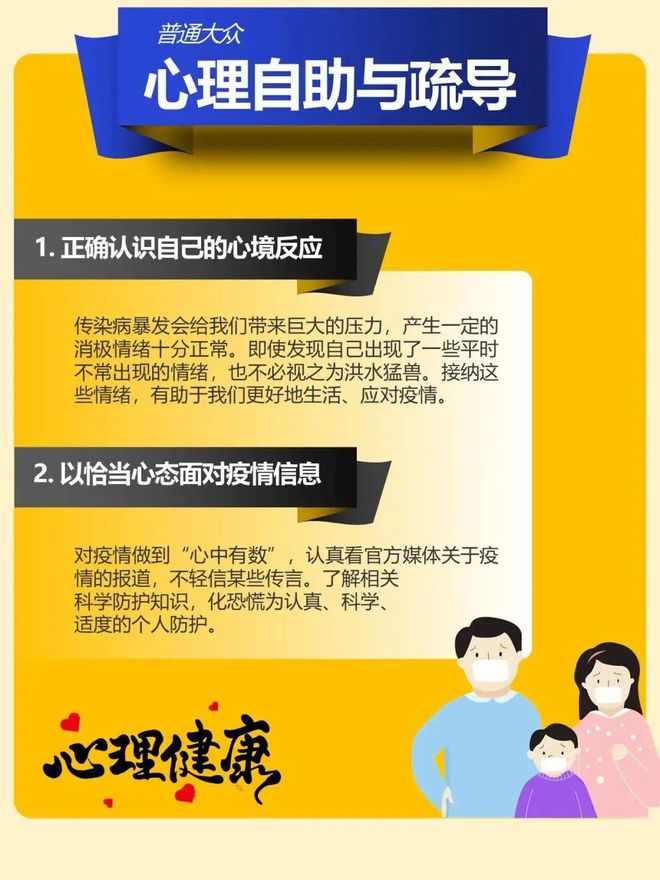

1、增强信息素养:提高公众对信息的辨别能力,关注权威渠道发布的信息,减少因信息过载而产生的焦虑和恐慌。

2、建立稳定的日常生活:尽量保持规律的作息时间,进行适当的运动和娱乐活动,以维持生活的稳定性和连续性。

3、加强家庭和社会支持:家庭成员之间应加强沟通和理解,共同面对困难;社会应提供更多的心理支持和援助服务,如热线电话、在线咨询等。

4、专业心理咨询与治疗:对于已经出现严重心理问题的个体,应及时寻求专业的心理咨询和治疗服务,以避免问题进一步恶化。

5、政策支持与干预:政府和社会组织应制定相关政策,如提供免费的心理咨询服务、开展心理健康宣传教育活动等,以减轻疫情对公众心理健康的影响。

6、自我调适与学习:个体应学会自我调适的方法,如冥想、正念练习等,以增强心理韧性;通过学习新知识、新技能来提升自我价值感和成就感。

疫情期间引发的心理问题是一个复杂而严峻的挑战,它不仅关乎个体的心理健康,也影响着整个社会的稳定和发展,面对这一挑战,我们需要从个人、家庭、社会和国家等多个层面出发,采取综合性的应对策略,通过增强信息素养、建立稳定的日常生活、加强社会支持系统、提供专业心理咨询与治疗以及制定有效的政策支持与干预措施等手段,我们可以有效缓解疫情期间的心理问题,为全社会的心理健康保驾护航。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《疫情期间的心理挑战,影响、应对策略与反思》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论