自2022年北京新一波疫情爆发以来,这座古老而现代的城市再次成为全球关注的焦点,疫情的迅速蔓延不仅对北京市民的生活造成了巨大影响,也牵动着全国乃至全球的神经,面对这一严峻形势,深入探究北京疫情的根源显得尤为重要,本文将从多个维度,包括病毒变异、人口流动、防控措施、以及社会因素等,来剖析北京疫情的复杂根源。

病毒变异:挑战与应对

自2019年底新冠疫情首次爆发以来,病毒经历了多次变异,其中一些变异株如德尔塔和奥密克戎,因其高传播性和强逃逸能力,对全球疫情防控构成了巨大挑战,北京此轮疫情的主要毒株为奥密克戎变异株,其传播速度之快、隐匿性之强,使得疫情防控工作面临前所未有的压力。

病毒变异的特点:奥密克戎变异株相比之前的毒株,具有更高的R0值(基本传染数),意味着一个感染者能传染给更多人,其症状相对较轻,很多感染者甚至无症状或仅有轻微症状,这大大增加了病毒传播的隐蔽性,给“早发现、早隔离”的防控策略带来了极大困难。

应对措施:面对病毒变异带来的挑战,北京市迅速调整防控策略,加强核酸检测的频次和范围,利用大数据和人工智能技术追踪密切接触者,确保“应检尽检、应隔尽隔”,加大对疫苗接种的宣传和推动力度,提高市民的疫苗接种率,构建群体免疫屏障。

人口流动:城市活力的双刃剑

作为中国的首都,北京不仅是政治中心,也是经济、文化、科技的中心之一,拥有庞大的常住人口和巨大的日常流动性,这种高度的人口流动既是城市活力的体现,也是疫情防控的难点所在。

人口流动的正面效应:人口流动带来了经济的活力和文化的交流,促进了信息、资源、人才的快速流通,这也为病毒的快速传播提供了温床,尤其是春节期间、暑期等人口流动高峰期,大量人员从全国各地涌入北京,增加了病毒输入的风险。

防控挑战:在人口高度流动的背景下,如何有效控制疫情输入成为一大难题,北京市通过设立健康监测站、加强交通枢纽的防疫检查、推广“健康宝”等数字化防疫工具,力求在保证城市运行的同时,有效阻断病毒传播链。

防控措施的得失与反思

自新冠疫情发生以来,北京市在防控措施上不断调整优化,从最初的严格封控到后来的精准防控,每一步都体现了对疫情形势的精准判断和科学应对,在具体实施过程中,也暴露出了一些问题和不足。

初期严格封控的成效与代价:疫情初期,北京市采取了严格的封控措施,包括小区封闭管理、非必要不外出等,有效遏制了疫情的初步蔓延,但这种“一刀切”的封控措施也给市民生活带来了极大不便,影响了正常生产生活秩序。

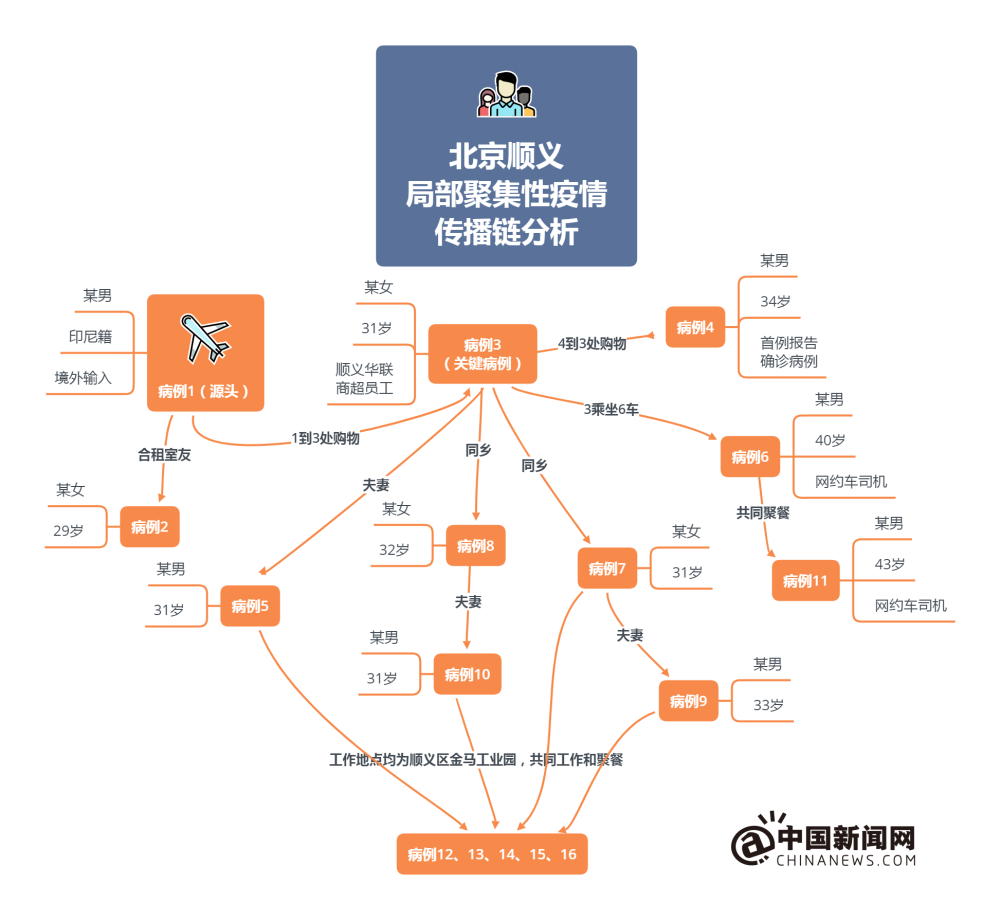

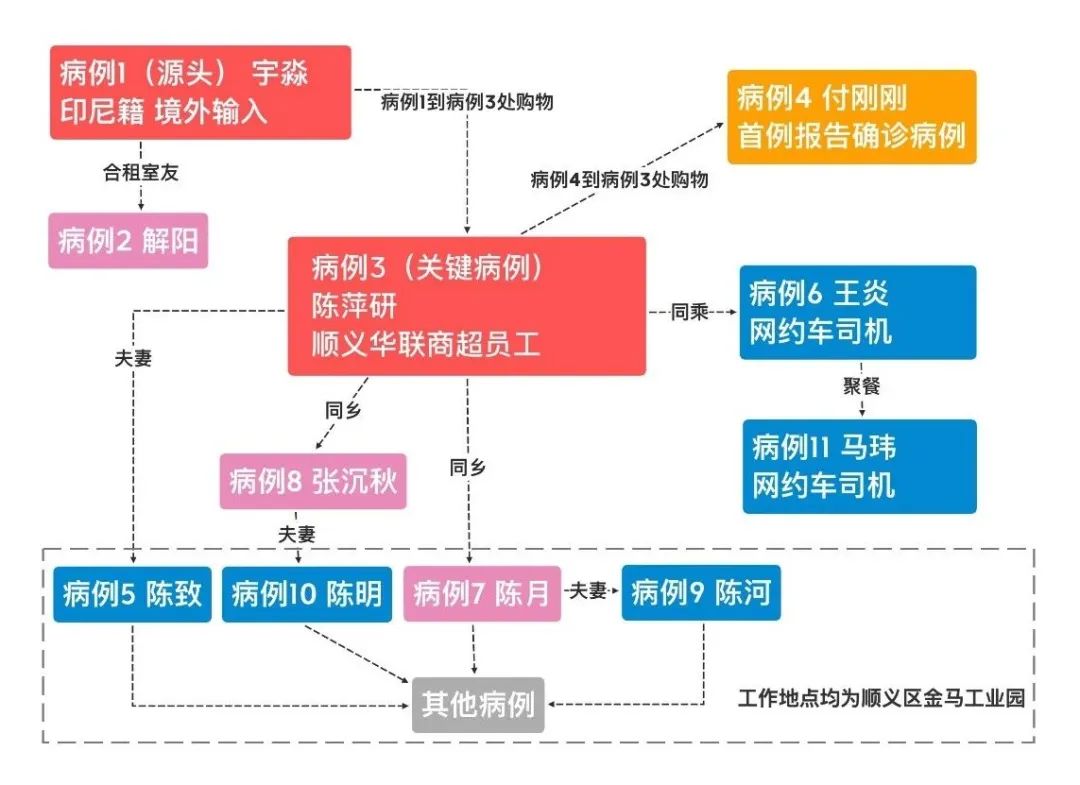

精准防控的探索与挑战:随着对病毒认识的加深和防控经验的积累,北京市逐渐转向精准防控策略,通过大数据分析、流调溯源等手段,对风险人群进行精准识别和管控,精准防控对技术手段、人员配置、信息共享等方面提出了更高要求,任何一环的疏漏都可能导致防控效果大打折扣。

社会因素:心理与行为的双重影响

除了病毒本身和防控措施外,社会因素也是影响北京疫情发展的重要方面,包括公众的防疫意识、信息传播的准确性、以及社会心理的波动等。

公众防疫意识的提升:随着疫情防控知识的普及和媒体宣传的加强,北京市民的防疫意识普遍提高,戴口罩、勤洗手、保持社交距离等成为日常习惯,也有部分市民存在侥幸心理或麻痹大意的情况,给疫情防控带来隐患。

信息传播的准确性:在社交媒体高度发达的今天,信息传播的速度和广度前所未有,虚假信息的快速传播也给疫情防控带来了干扰和误导,北京市政府和相关机构需加强与媒体的沟通协作,确保信息发布的权威性和准确性。

社会心理的波动:疫情的持续和反复给人们带来了巨大的心理压力和不确定性,恐慌、焦虑、抑郁等负面情绪在部分人群中蔓延,这种社会心理的波动不仅影响了个人的心理健康状态也影响了整个社会的稳定性和防控效果,因此加强心理疏导和干预成为疫情防控不可或缺的一部分。

北京疫情的根源是复杂而多方面的包括病毒变异、人口流动、防控措施以及社会因素等相互交织的结果,要有效应对并最终战胜疫情需要从以下几个方面入手:一是持续关注病毒变异情况加强科研攻关和疫苗研发;二是优化防控策略平衡好疫情防控和经济社会发展;三是加强社会宣传教育提高公众的防疫意识和自我保护能力;四是加强国际合作共同应对全球公共卫生挑战。

面对疫情我们每个人都是参与者也是受益者,只有全社会共同努力、科学施策、精准防控才能最终战胜这一场没有硝烟的战争迎来更加美好的明天。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《北京疫情根源探析,多因素交织下的复杂局面》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论