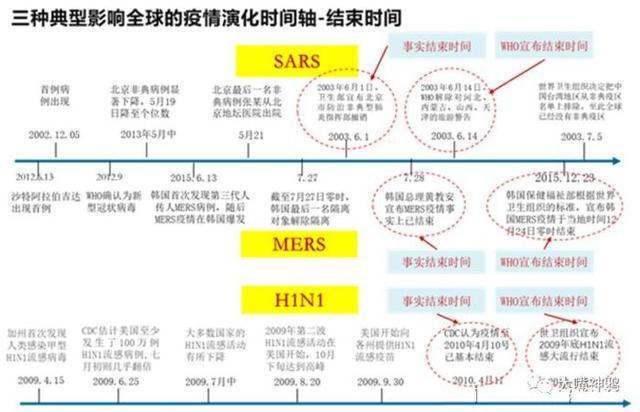

自2019年末,一种名为SARS-CoV-2的新型冠状病毒在全球范围内迅速蔓延,引发了全球性的公共卫生危机——新冠疫情,这场疫情不仅深刻改变了人们的生活方式、工作模式,还对全球经济、政治格局乃至人类心理造成了前所未有的冲击,本文将按照时间顺序,回望新冠疫情从爆发到全球应对的历程,试图勾勒出这一历史时期的轮廓。

2019年12月:初现端倪

故事始于中国湖北省武汉市,最初几例不明原因肺炎病例在当地医院出现,但并未立即引起广泛关注,随着时间推移,病例数量开始增加,且均与华南海鲜市场有关联,这引起了卫生部门的警觉,由于信息沟通不畅和国际间对疫情严重性的低估,初期并未采取足够的预防措施。

2020年初:全球警报

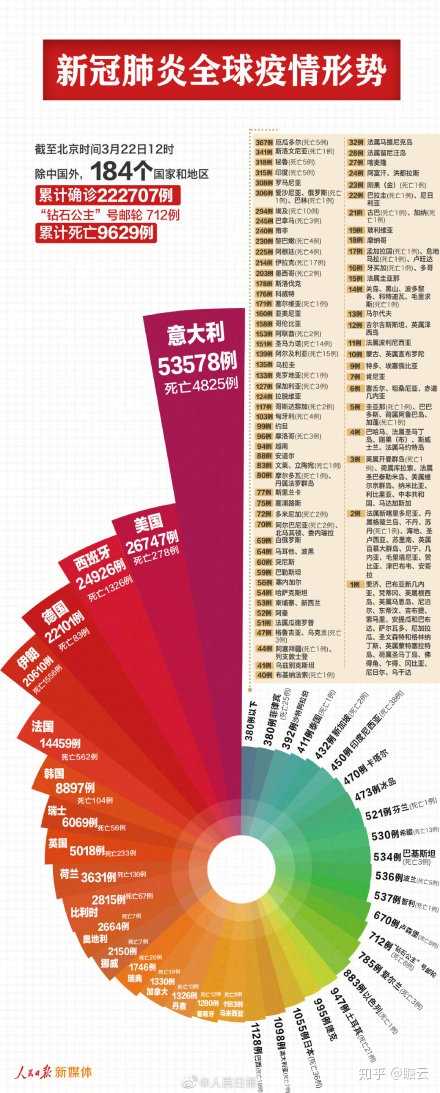

1月,随着病例数激增,中国政府迅速采取行动,封锁了武汉,并开始向世界卫生组织(WHO)报告疫情情况,1月30日,WHO宣布将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC),这一决定标志着全球进入紧急状态。

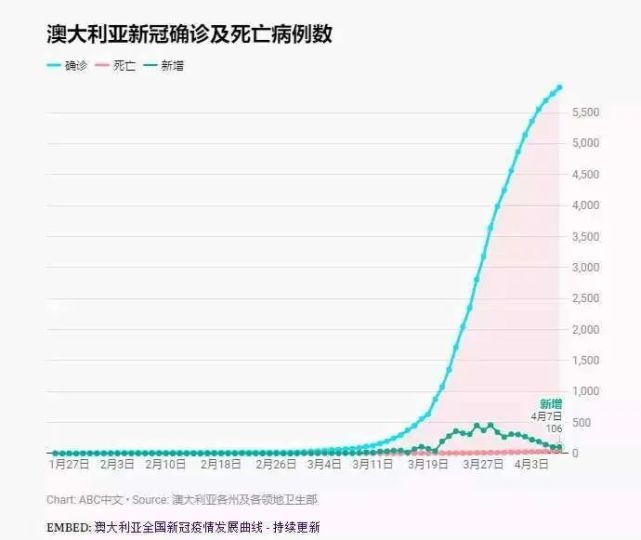

2020年2-3月:疫情爆发与全球响应

随着春节期间大量人员流动,疫情迅速从中国蔓延至其他国家,欧洲、美国、亚洲多个国家和地区相继报告确诊病例,各国政府开始实施旅行禁令、关闭学校和商场、推行社交距离措施等,以减缓病毒传播速度,世界卫生组织和其他国际组织呼吁各国加强合作,共享信息,共同应对疫情。

2020年4-6月:疫苗研发竞赛与经济复苏尝试

随着疫情的持续,全球科研机构和制药公司迅速启动了新冠疫苗的研发工作,多家机构宣布进入临床试验阶段,包括美国辉瑞-BioNTech、英国牛津-阿斯利康等疫苗的初步成功消息传来,给全球带来了希望之光,各国开始尝试逐步恢复经济活动,但“解封”措施往往伴随着第二波甚至第三波疫情的爆发。

2020年下半年至2021年初:疫苗接种与变异株出现

疫苗的广泛接种成为控制疫情的关键转折点,多国政府加速疫苗接种计划,优先为老年人、医护人员等高风险群体接种,与此同时,新冠病毒的变异株如Alpha、Beta、Gamma等相继出现,其中一些变异株表现出更强的传播能力或免疫逃逸特性,给疫情防控带来新的挑战。

2021年至今:疫情常态化与全球合作

进入2021年,尽管疫苗接种率不断提高,但新冠疫情并未真正结束,而是进入了“与病毒共存”的新常态,各国在确保医疗资源充足、加强公共卫生体系建设的同时,也面临着疫苗分配不均、经济复苏乏力、社会心理创伤等后续问题,全球范围内,虽然疫苗合作取得了一定进展,但“疫苗民族主义”和“信息战”等问题仍阻碍着全球团结抗疫的努力。

随着科技的发展,特别是数字技术的广泛应用,疫情防控也呈现出新的趋势,从健康码、远程办公到数字追踪系统,技术成为疫情防控的重要工具,这也引发了关于隐私权、数据安全及数字鸿沟的讨论。

反思与展望

新冠疫情不仅是对公共卫生体系的考验,也是对全球治理能力的一次大考,它暴露了国际合作中的不足,如信息共享不畅、资源分配不公等;同时也凸显了人类在面对共同威胁时团结协作的重要性,加强国际合作、提升全球卫生治理能力、促进科技伦理与数据安全将成为关键议题。

疫情还促使人们重新审视生活方式和价值观的转变,远程工作、在线教育、健康生活方式等成为新常态的一部分,这既是对传统模式的挑战,也是对未来社会发展的启示。

新冠疫情的时间顺序不仅是病毒传播的轨迹,更是人类社会应对挑战、寻求共存之道的历程,它提醒我们,面对未知的未来,唯有团结合作、科技创新、科学防控,方能共克时艰,守护地球这个共同的家园。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《全球记忆中的疫情,新冠疫情时间顺序的深度回望》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论