自2019年底新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情爆发以来,全球范围内经历了前所未有的公共卫生危机,对各国经济、社会、文化等多个领域产生了深远的影响,中国作为疫情最早暴发的国家之一,其经济体系在三年多的时间里也遭受了巨大的冲击和挑战,本文旨在通过分析疫情期间国家层面的经济损失、就业市场变化、产业链受阻、财政与货币政策调整等多方面,探讨三年疫情给国家带来的具体损失及其深远影响。

一、直接经济损失的估算

1、医疗支出增加:为应对疫情,国家及地方政府投入了大量资源用于疫情防控、患者救治和疫苗接种,据国家卫健委数据显示,截至2022年底,全国累计接种新冠疫苗超过34亿剂次,这背后是巨大的财政投入和物资消耗,为确保医院正常运行和医护人员防护,还增设了隔离病房、购买了大量医疗设备与防护用品,这些均构成了直接的经济支出。

2、企业停工停产:为控制疫情传播,多地实施了不同程度的封锁措施,导致大量企业尤其是中小企业被迫停工停产,据中国社会科学院发布的报告,2020年第一季度,中国GDP同比下降6.8%,为近40年来首次负增长,同年,全国规模以上工业企业利润同比下降38.3%,中小企业受冲击尤为严重,许多企业因资金链断裂而倒闭或裁员。

3、旅游、餐饮、零售等行业下滑:作为疫情期间受冲击最为严重的行业之一,旅游业几乎陷入停滞状态,酒店、餐馆、购物中心等场所客流量锐减,直接导致这些行业收入锐减,世界旅游组织数据显示,2020年国际旅游人数较前一年下降了74%,中国国内旅游人数也大幅下降,这一连锁反应不仅影响了企业的现金流,还波及了相关产业链上的供应商和服务商。

二、间接经济损失与长期影响

1、就业市场动荡:疫情期间,大量企业裁员或缩减招聘规模,导致失业率上升,据国家统计局数据,2020年全国城镇调查失业率平均为5.6%,较2019年上升0.8个百分点,特别是青年人、农民工等群体就业压力增大,增加了社会不稳定因素,长期来看,失业率的上升还可能影响消费信心和消费能力,进一步抑制经济增长。

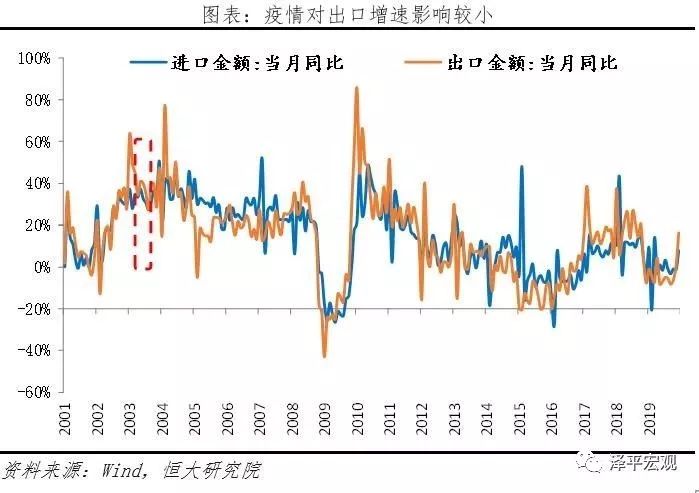

2、产业链与供应链中断:为控制疫情扩散,多国实施了贸易限制和边境封锁措施,导致全球供应链和产业链出现严重中断,中国作为“世界工厂”,其出口导向型企业和依赖进口原材料的企业均受到不同程度的影响,汽车制造、电子设备等行业的生产周期延长、成本上升,影响了全球供应链的稳定性和效率。

3、债务压力加剧:为应对疫情带来的经济下行压力,各国政府纷纷采取财政刺激措施和货币宽松政策,中国也不例外,通过增加公共投资、减税降费、提供信贷支持等方式刺激经济,这些措施也导致了政府债务的快速累积,根据财政部数据,截至2021年末,中国地方政府债务余额已达约31.1万亿元人民币,债务率(债务余额与综合财力的比值)持续上升,增加了未来的财政风险。

4、长期健康与社会心理影响:除了直接的经济损失外,疫情还对公众的身心健康造成了深远影响,长期隔离、封锁措施导致人们出现焦虑、抑郁等心理问题;疫情还加剧了慢性病患者的健康负担,增加了医疗系统的压力,这些非直接经济损失虽难以量化,但其对社会整体福祉的负面影响不容忽视。

三、应对措施与未来展望

面对疫情带来的巨大挑战,中国政府迅速采取了一系列应对措施:

1、加强公共卫生体系建设:通过加大医疗资源投入、提升疾病预防控制能力、优化应急响应机制等措施,提高国家应对未来公共卫生危机的能力。

2、推动经济结构调整与转型升级:鼓励企业技术创新、发展数字经济、绿色经济等新兴产业,减少对传统行业的依赖,增强经济的韧性和抗风险能力。

3、促进就业与民生保障:实施更加积极的就业政策,如提供职业培训、创业扶持、灵活就业支持等;同时加强社会保障体系建设,确保基本民生需求得到满足。

4、深化国际合作与交流:在坚持疫情防控的同时,积极参与国际合作与交流,共同应对全球性挑战,维护全球产业链供应链稳定。

三年多的疫情给中国带来了巨大的经济损失和社会挑战,从直接的经济损失到间接的长期影响,再到对就业市场、产业链、财政健康等多方面的冲击,无不显示出这场疫情的复杂性和严峻性,通过政府的积极应对和一系列有效的政策措施,中国正逐步走出阴霾,向着经济复苏和高质量发展的目标迈进,继续加强公共卫生体系建设、推动经济转型升级、深化国际合作将是应对未来不确定性的关键所在。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《三年疫情,国家经济损失与深远影响的深度剖析》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论