自2019年底首次在武汉被发现以来,新型冠状病毒(COVID-19)迅速成为全球大流行的焦点,对人类社会、经济、健康乃至日常生活都产生了深远的影响,面对这场前所未有的公共卫生危机,了解新冠疫情的各个方面——从病毒的起源、传播途径、症状表现到预防措施和疫苗接种——显得尤为重要,本文将为您全面解析新冠疫情的小百科知识,旨在提高公众的防疫意识,共同构建安全、健康的未来。

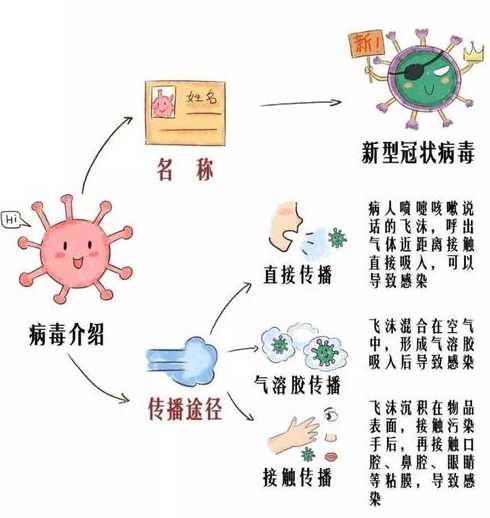

一、病毒起源与命名

新冠病毒属于冠状病毒科,具体为β属冠状病毒,与SARS(严重急性呼吸综合征)和中东呼吸综合征(MERS)相关,其最初在2019年12月被发现于中国湖北省武汉市的一家海鲜市场,随后迅速传播至全国乃至全球,世界卫生组织(WHO)于2020年1月将该病毒正式命名为“COVID-19”,CO”代表“冠状”,“VI”代表“病毒”,“D”为疾病命名惯例中的“疾病”缩写,“19”代表该病毒首次被发现的年份。

二、传播途径与易感人群

新冠病毒主要通过飞沫传播和接触传播两种方式扩散,当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时,会释放出含有病毒的微小飞沫,这些飞沫在空气中短暂停留后被他人吸入即可感染;直接接触感染者的体液或被污染的物体表面后再触摸口、鼻、眼等黏膜部位,也是重要的传播途径,老年人、有基础疾病的人群以及免疫力低下者是新冠疫情中的高风险群体,更易发展为重症病例。

三、症状表现与潜伏期

新冠病毒感染者的症状多样且轻重不一,从无症状到严重肺炎不等,常见症状包括发热、干咳、乏力、呼吸急促、肌肉疼痛、嗅觉或味觉丧失等,值得注意的是,部分患者可能仅出现轻微症状或无症状,但依然具有传染性,潜伏期通常为1-14天,多数在3-7天内发病,这增加了疫情防控的难度。

四、预防措施与个人防护

1、戴口罩:在公共场所或无法保持社交距离的情况下,正确佩戴医用口罩是有效减少飞沫传播的手段。

2、勤洗手:使用肥皂和流动水彻底清洁双手至少20秒,特别是在触摸公共物品后或餐前便后。

3、保持社交距离:尽量保持至少1米以上的距离,避免拥挤场所。

4、通风换气:定期开窗通风,增加室内空气流通。

5、减少聚集:避免参加大型集会和聚会,减少非必要的外出和旅行。

6、健康监测:自我监测体温和健康状况,如有不适及时就医并告知旅行史和接触史。

7、接种疫苗:根据当地卫生部门的安排,及时接种新冠疫苗,以建立群体免疫屏障。

五、疫苗接种与科学认知

疫苗接种是控制疫情传播的有效手段之一,多款新冠疫苗如科兴生物的CoronaVac、辉瑞-BioNTech的mRNA疫苗等已在全球范围内广泛使用,并被证明安全有效,接种疫苗可以显著降低感染率、重症率和死亡率,同时减轻医疗系统的压力,疫苗接种并非一劳永逸,仍需配合其他防控措施,如戴口罩、勤洗手等,公众应保持对科学信息的理性态度,不信谣、不传谣,遵循官方权威机构的指导进行个人防护和健康管理。

六、后疫情时代的展望与挑战

随着全球疫苗接种的推进和防疫措施的有效实施,新冠疫情逐渐得到控制,但未来仍面临诸多挑战,一是变异病毒的威胁,如德尔塔(Delta)、奥密克戎(Omicron)等变异株的出现增加了防控难度;二是疫苗分配不均问题,部分国家和地区因资源有限而难以实现高接种率;三是经济恢复与疫情防控的平衡问题,如何在保障经济活动的同时有效控制疫情传播;四是公众心理的长期影响,包括焦虑、抑郁等心理健康问题需得到关注和干预。

面对这些挑战,国际社会需加强合作与信息共享,共同研发更有效的治疗手段和疫苗;加强公共卫生体系建设,提高全球疫情应对能力;提升公众的卫生素养和科学认知水平,形成良好的个人习惯和社会风尚,共同迎接后疫情时代的到来。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《新冠疫情小百科,从病毒起源到防控措施的全面解析》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...