自2019年底首次在武汉被发现以来,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)及其引发的COVID-19疫情迅速席卷全球,对人类社会造成了前所未有的冲击,从最初的几例病例到后来的大流行,关于病毒起源的猜测和讨论始终未停歇,尽管科学家们经过不懈努力,对病毒的起源和传播路径有了更深入的了解,但确切的答案依然是一个未解之谜,本文旨在梳理当前关于新冠疫情起源的几种主要假说,并探讨科学界对此的最新研究进展。

自然起源假说

一种普遍接受的观点是,SARS-CoV-2病毒可能源自自然界中的蝙蝠或其它野生动物,研究表明,蝙蝠是多种冠状病毒的天然宿主,而SARS-CoV-2与蝙蝠身上的冠状病毒在基因序列上存在高度相似性,这一发现支持了“自然溢出”理论,即病毒可能通过某种中间宿主(如穿山甲、果子狸等)从自然环境传播到人类。

世界卫生组织(WHO)和多个科研团队在多项研究中指出,虽然不能完全排除实验室泄露的可能性,但目前最合理的推测是病毒通过冷链食品、市场交易等途径从动物传播至人类,这一假说的支持者认为,病毒在自然界中已经存在了很长时间,而COVID-19大流行的发生是一个偶然事件,与特定的人为干预无关。

人为泄露假说

尽管自然起源假说得到了广泛认同,但仍有一部分人持不同意见,他们认为SARS-CoV-2可能并非自然演化而来,而是人为操作不当导致的实验室泄露,这一观点主要基于对病毒基因序列的深入分析,发现其与实验室中研究的冠状病毒存在微妙的差异,这被一些人视为“人为操作”的痕迹。

这一假说面临诸多挑战和质疑,科学界尚未发现任何直接证据表明病毒是人为制造或故意泄露的,从科学伦理和安全性的角度来看,任何涉及高风险病毒的实验室都会采取严格的安全措施来防止泄露事件的发生,国际社会对这一假说的态度普遍持谨慎态度,强调在没有确凿证据的情况下不应轻信未经证实的猜测。

冷链传播假说

随着全球冷链物流的快速发展和疫情期间冷链食品交易的增加,冷链传播假说逐渐受到关注,这一假说认为,SARS-CoV-2可能通过污染的冷链食品或其包装材料从受感染的国家或地区传入其它国家,虽然这一途径尚未被直接证实为病毒的主要传播方式,但多起在冷链工人中发现的COVID-19病例以及环境样本中的病毒检测结果为该假说提供了间接证据。

冷链传播假说的支持者强调了加强冷链物流中食品安全和卫生措施的重要性,以防止病毒的进一步传播,这也提醒了全球公共卫生体系在应对新发疫情时需要更加敏锐地关注食品供应链中的潜在风险点。

最新科学研究与争议

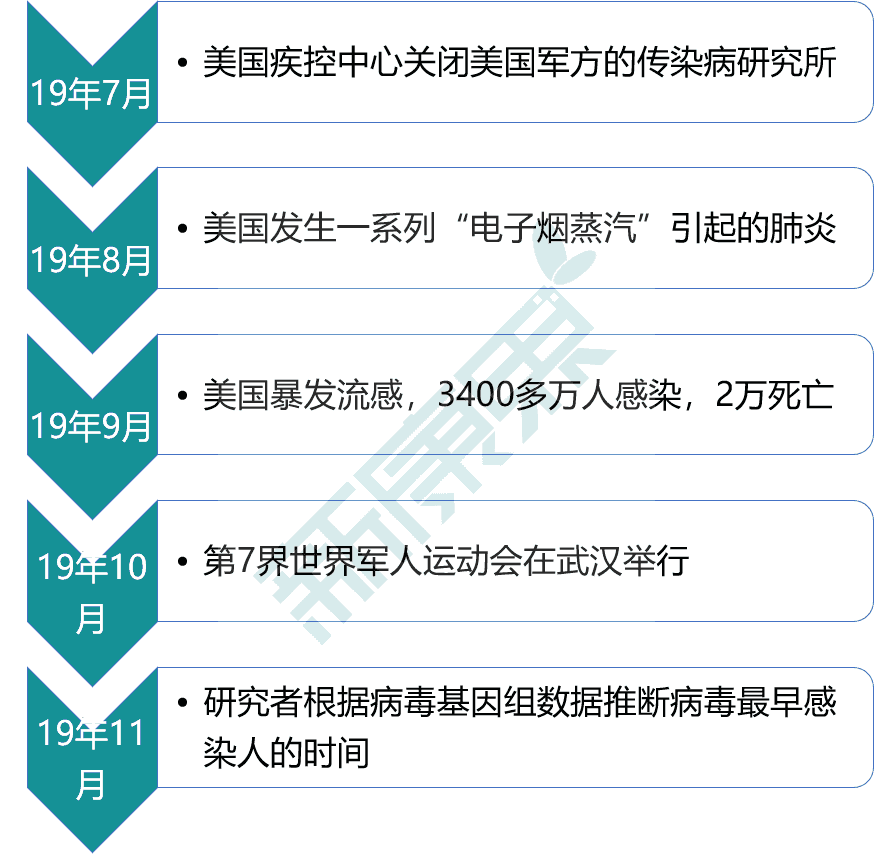

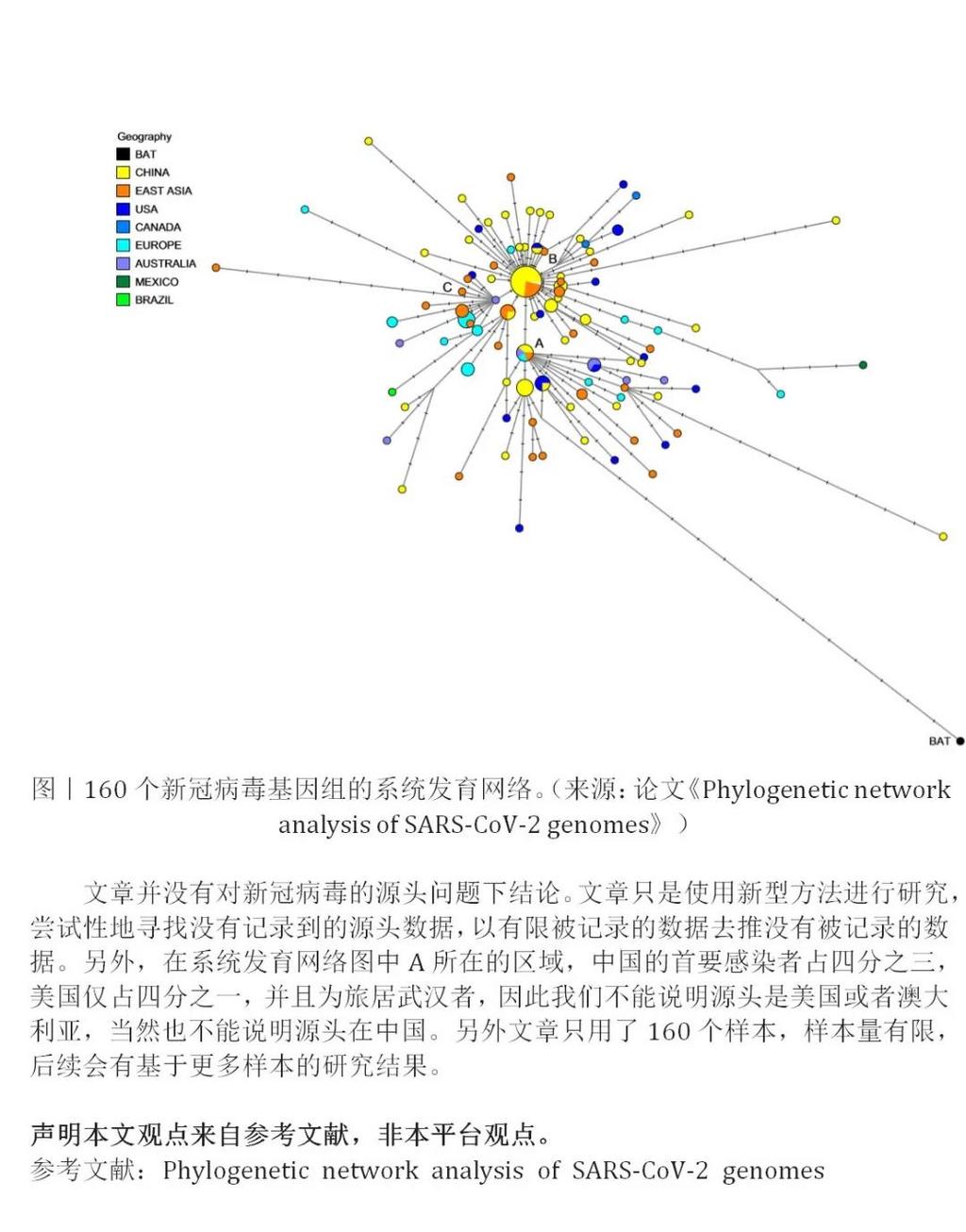

近年来,随着基因组学、病毒学和流行病学研究的不断深入,科学家们对新冠疫情的起源有了更多线索但同时也面临新的挑战,有研究指出SARS-CoV-2可能早在2019年甚至更早之前就已经在人类中传播但未被察觉;另一些研究则通过分析病毒基因序列的变异情况,试图追踪病毒的早期传播路径。

这些研究结果也引发了不少争议,有观点认为这些研究过于依赖基因序列分析而忽视了其它可能的传播途径;则有人批评某些研究存在“选择性偏见”,即只关注支持某一假说的数据而忽视其它可能性,在缺乏确凿证据的情况下,科学界对于新冠疫情的具体起源仍持开放态度并鼓励更多跨学科、多角度的研究。

尽管关于新冠疫情起源的讨论持续多年且仍无定论,但这一过程本身对于全球公共卫生体系的完善和科学研究的进步具有重要意义,它促使我们更加重视野生动物保护、食品安全、冷链物流以及实验室安全等方面的问题;也提醒我们在面对新发疫情时必须保持科学严谨、理性客观的态度。

随着科学技术的不断进步和全球合作机制的加强,相信我们能够更加接近真相并采取更有效的措施来预防类似疫情的再次发生,在这个过程中,加强国际合作、共享信息、共同应对是全球公共卫生安全的关键所在。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《揭秘新冠疫情起源,全球公共卫生谜题的探索》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论