自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)首次在中国武汉被发现以来,这场全球大流行病迅速蔓延至世界各地,对人类社会造成了前所未有的冲击,中国作为疫情最早爆发的国家之一,其疫情发展及防控措施备受全球关注,中国疫情死亡人数的变化,不仅是疫情防控成效的直接体现,也是公共卫生体系、医疗资源调配、以及社会治理能力综合作用的结果,本文将深入探讨中国疫情死亡人数的变化趋势,分析其背后的原因,并展望未来疫情防控的挑战与机遇。

一、疫情初期的严峻挑战

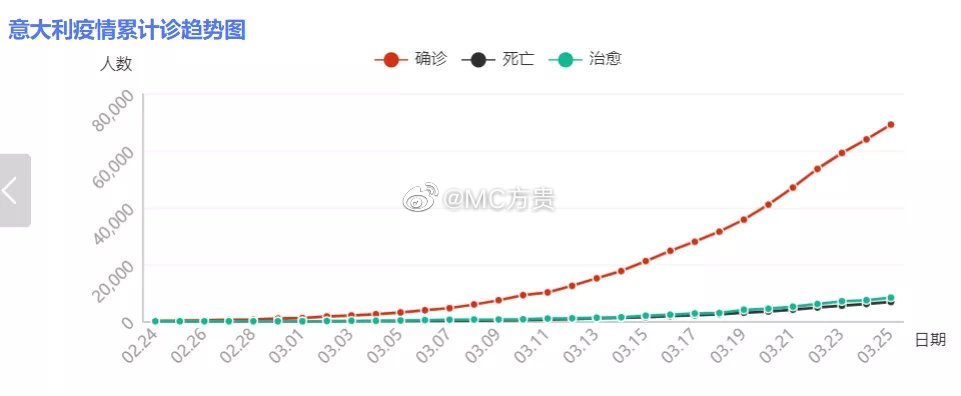

2019年12月,当新型冠状病毒首次在武汉被发现时,由于对其认知不足、病毒传播速度快以及当时正值春节期间人员流动量大等因素,疫情迅速在湖北省乃至全国范围内扩散,初期,由于医疗资源紧张、防护措施不到位,导致部分患者未能得到及时救治,死亡人数一度呈现上升趋势,据官方数据,疫情初期,中国每日新增死亡病例数曾达到数十例甚至上百例,这反映了当时疫情防控面临的巨大压力。

二、防控措施的迅速响应与成效

面对严峻的疫情形势,中国政府迅速采取了前所未有的防控措施,包括封城、大规模核酸检测、建立方舱医院、实施严格的社区管控等,这些措施有效切断了病毒传播途径,为疫情防控赢得了宝贵时间,随着疫情防控策略的逐步实施和优化,中国疫情死亡人数开始出现显著下降。

封城措施:武汉作为疫情中心城市率先实施封城,随后其他地区也相继采取类似措施,有效限制了人员流动和病毒传播。

大规模核酸检测:通过大规模、高效率的核酸检测,迅速发现并隔离了大量无症状感染者和轻症患者,有效控制了疫情的进一步扩散。

医疗资源调配:全国范围内的医疗资源向湖北倾斜,数千支医疗队、数万名医护人员驰援湖北,极大地缓解了当地医疗资源紧张的状况。

科技支撑:大数据、人工智能等技术的应用,提高了疫情防控的精准度和效率,如健康码的推广使用,有效追踪和管理了人员流动情况。

三、死亡人数变化的背后因素

中国疫情死亡人数的变化,是多种因素综合作用的结果:

1、及时有效的医疗救治:随着医疗资源的不断投入和救治经验的积累,重症患者的救治成功率显著提高,有效降低了死亡率。

2、公众防疫意识的提升:随着疫情防控知识的普及和宣传,公众的自我防护意识显著增强,如戴口罩、勤洗手、保持社交距离等措施的普遍实施,减少了病毒的传播风险。

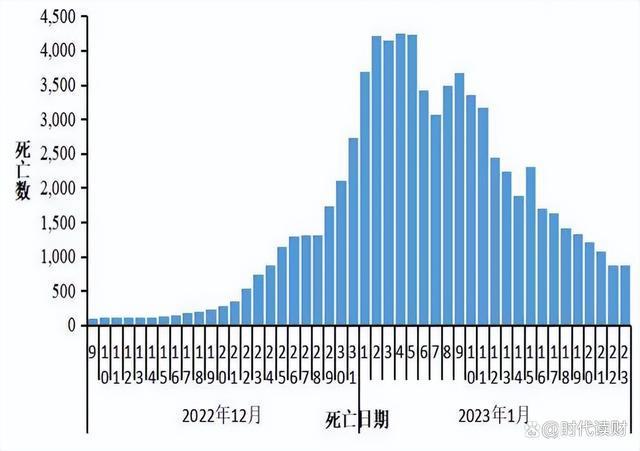

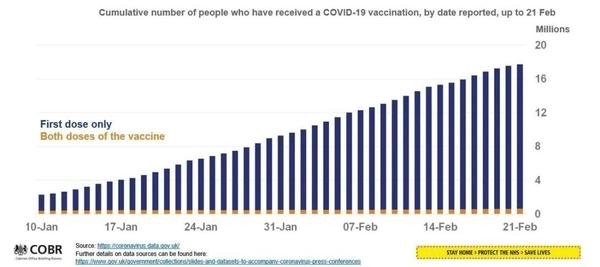

3、疫苗接种的普及:自2020年底以来,中国大规模推进新冠疫苗接种工作,疫苗接种率的提升不仅有效降低了重症和死亡风险,也为疫情防控提供了重要保障。

4、科研与临床研究的进展:针对新冠病毒的科研攻关和临床研究不断取得新进展,为疫情防控提供了科学依据和技术支持。

5、社会治理体系的完善:在疫情防控过程中,中国社会治理体系展现出强大的动员能力和组织效率,为迅速响应和有效控制疫情提供了有力保障。

四、未来疫情防控的挑战与机遇

尽管中国在疫情防控方面取得了显著成效,但未来仍面临诸多挑战和机遇:

持续变异的不确定性:新冠病毒的持续变异给疫情防控带来了新的挑战,未来需继续加强病毒监测和研究,及时调整防控策略。

国际合作与交流:在全球化的今天,任何国家的疫情防控都离不开国际合作,中国将继续加强与国际社会的合作与交流,共同应对全球公共卫生挑战。

公共卫生体系的长远建设:疫情过后,中国将更加重视公共卫生体系的建设和完善,包括提升医疗资源均衡性、加强疾病预防控制能力等,以应对未来可能出现的公共卫生事件。

科技与创新的驱动:继续依托科技创新推动疫情防控和公共卫生事业的发展,如利用大数据、人工智能等技术提升疫情防控的精准性和效率。

社会心理的恢复与建设:疫情对人们的社会心理产生了深远影响,未来需关注并解决因疫情而产生的社会心理问题,促进社会和谐稳定。

中国疫情死亡人数的变化是中国政府、社会各界及全体人民共同努力的结果,从初期的严峻挑战到后来的有效控制乃至逐步实现“动态清零”,这一过程不仅体现了中国在疫情防控方面的决心和能力,也展示了中国在应对重大公共卫生事件时的制度优势和社会动员能力,面对未来可能出现的挑战和机遇,中国将继续坚持人民至上、生命至上的原则,不断优化防控策略和措施,为全球疫情防控贡献力量。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《疫情下的中国,死亡人数变化的深刻洞察》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论