自2019年底首次在武汉报告以来,新型冠状病毒(COVID-19)引发的全球大流行不仅对人类健康构成了前所未有的威胁,还对全球经济、社会秩序以及国际关系产生了深远的影响,这场疫情的爆发,其背后涉及的原因复杂多样,是自然因素、社会因素、经济因素以及全球治理缺陷等多重因素交织的结果,本文旨在深入探讨疫情主要是由哪些原因引起的,以期为未来的公共卫生危机应对提供借鉴与启示。

自然因素:病毒的自然变异与跨物种传播

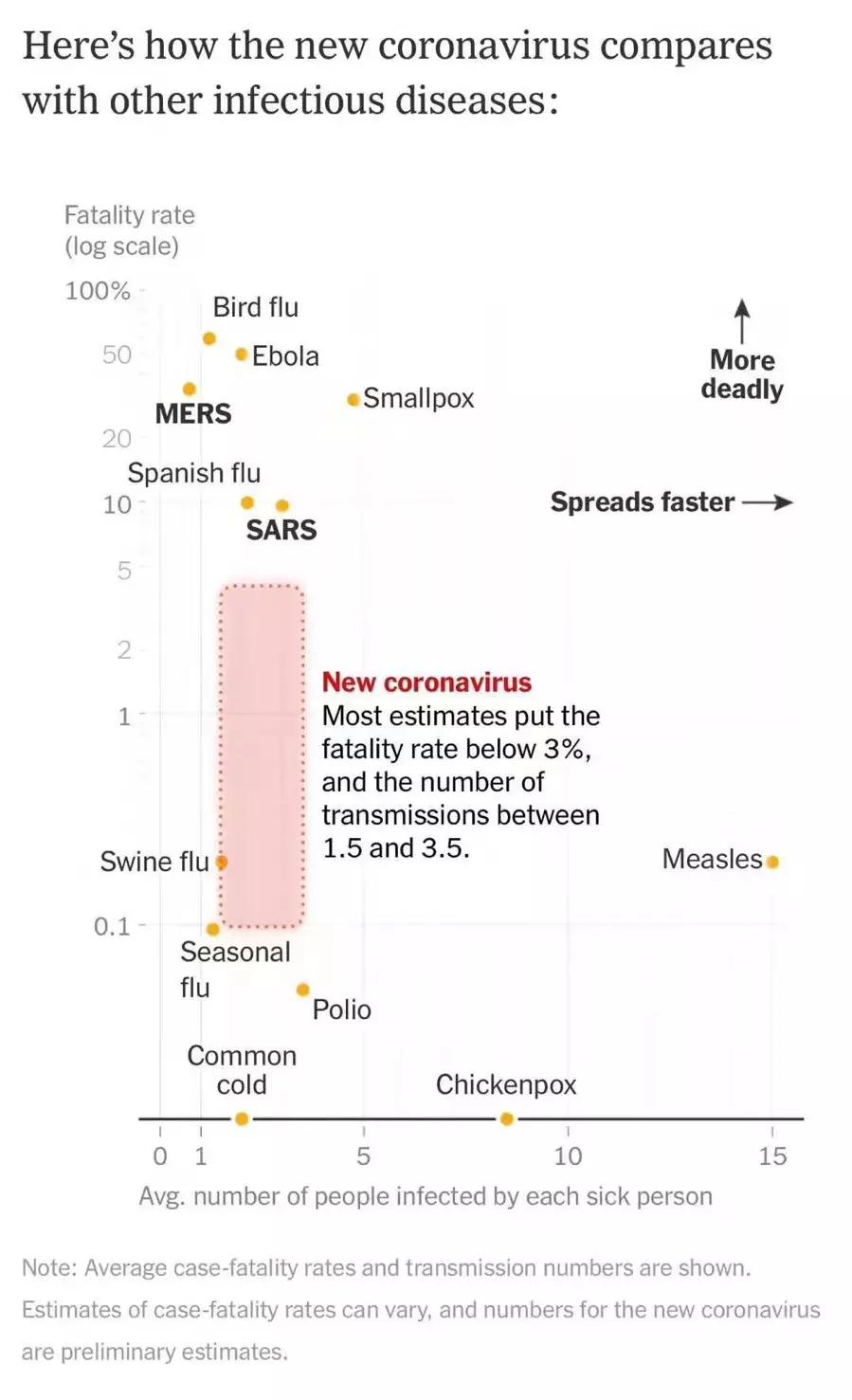

疫情的直接原因是新型冠状病毒的发现与传播,这种病毒属于冠状病毒家族,其天然的宿主可能是蝙蝠或其他野生动物,通过中间宿主(如穿山甲)的传播链,最终在人类之间实现了有效的人传人,自然界的病毒在不断进化与变异中寻找新的宿主,而人类活动尤其是对野生动物资源的过度开发与消费,为病毒的跨物种传播提供了条件,自然因素中,生态环境的破坏与野生动物市场的存在是疫情爆发的关键一环。

社会因素:人口流动与城市化的加速

随着全球化的深入发展,人口流动日益频繁,尤其是国际旅行和贸易的增加,为病毒的快速传播提供了便利条件,大城市和特大城市作为人口高度集中的区域,其高密度的人口居住环境、紧密的社会联系以及有限的公共卫生资源,使得一旦有病例出现,病毒便能迅速在社区内扩散,城市化的快速发展往往伴随着基础设施建设的滞后和公共卫生体系的薄弱,这为疫情的爆发埋下了隐患。

经济因素:全球化背景下的供应链与市场机制

全球化不仅促进了商品、资本和人员的流动,也使得病毒能够跨越国界传播,特别是在供应链高度依赖的国际经济体系中,一个国家的疫情很容易通过供应链网络波及全球,疫情初期,由于中国是许多国家医疗用品的主要供应地,其生产停滞直接影响了全球口罩、防护服等防疫物资的供应,全球经济活动中对效率的追求往往牺牲了部分公共卫生安全,如减少对食品安全的监管以降低成本,这也间接促进了病毒的传播。

全球治理缺陷:信息共享不畅与防控措施滞后

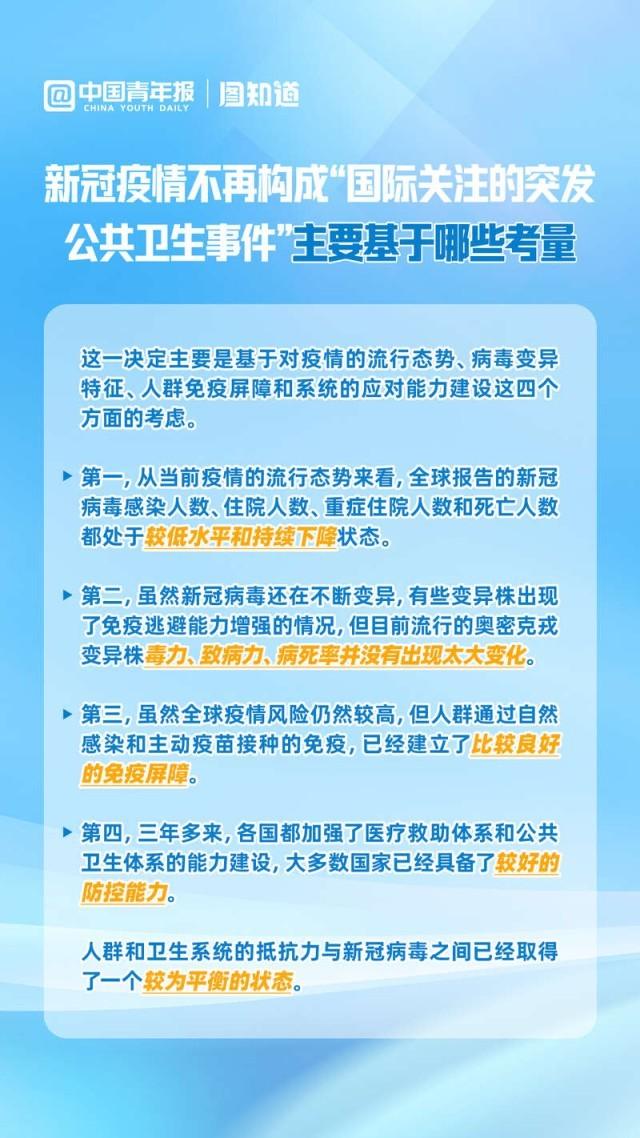

在疫情初期,全球范围内存在信息共享不畅的问题,一些国家出于政治考量或经济利益,对疫情信息进行了隐瞒或延迟公布,导致国际社会无法及时采取有效措施应对,世界卫生组织(WHO)等国际机构的预警和协调作用未能充分发挥,部分成员国对疫情严重性的认识不足,错过了早期控制的关键窗口期,防控措施的滞后不仅使疫情在国内迅速蔓延,也加剧了国际间的传播风险。

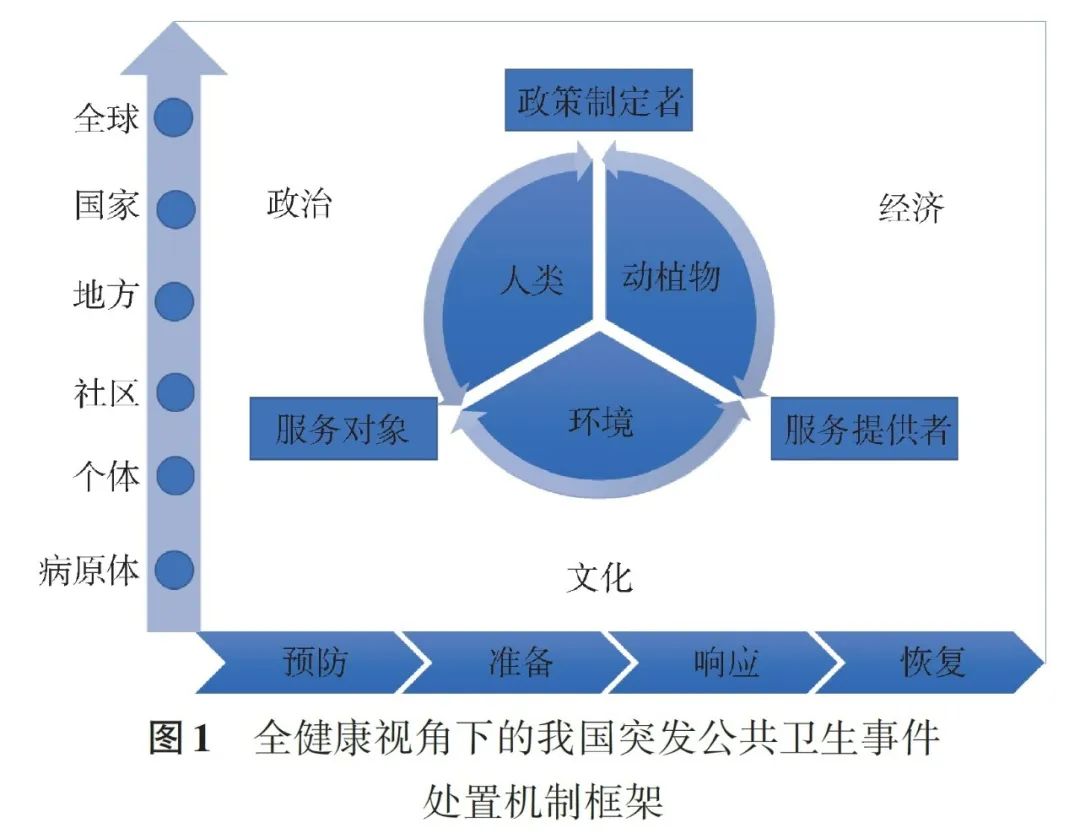

政策与制度层面:公共卫生体系的薄弱与应对不足

许多国家和地区在疫情前就存在公共卫生体系不健全、资源分配不均的问题,面对突如其来的疫情,这些国家的医疗系统迅速承压,无法有效应对激增的病例和医疗需求,长期忽视的基础卫生设施建设、缺乏足够的医护人员培训以及应急响应机制的缺失,都是导致疫情初期防控不力的重要因素,政策制定者对公共卫生危机的准备不足,使得在疫情爆发时难以迅速调动资源、制定科学合理的防控策略。

科技与伦理考量:科技双刃剑效应与伦理挑战

科技的快速发展为疫情防控提供了有力工具,如快速检测技术、远程医疗服务和疫苗研发等,科技的应用也伴随着伦理挑战和风险,基因编辑技术虽然可能为未来疫情防控提供新思路,但其安全性和伦理边界的讨论尚未完全成熟;大数据和人工智能在疫情防控中的广泛应用,也引发了个人隐私和数据安全的担忧,科技资源的不均衡分配进一步加剧了全球公共卫生不平等。

疫情的爆发是自然、社会、经济、政策及科技等多重因素交织的结果,面对未来可能出现的公共卫生危机,构建人类命运共同体显得尤为重要,这要求各国政府加强国际合作,共同应对气候变化、保护生态环境、加强公共卫生体系建设;推动全球卫生治理体系的改革与完善,确保信息共享、资源调配和政策协调的高效性;加强科技伦理的监管与教育,确保科技进步服务于全人类的福祉而非成为威胁,我们才能有效应对未来的公共卫生挑战,守护好地球这个共同的家园。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《疫情的根源,多因素交织的公共卫生挑战》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...