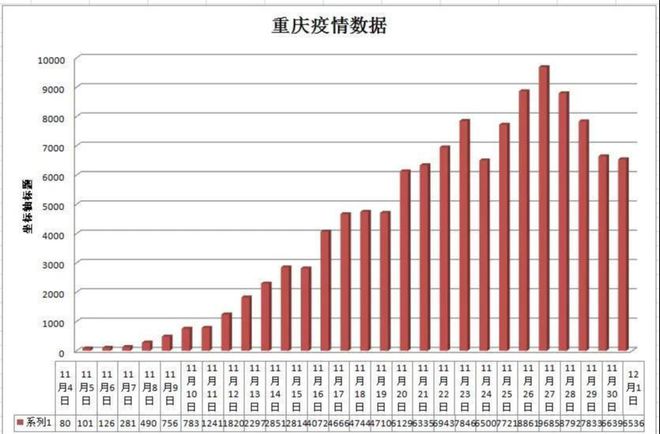

2023年初,重庆市遭遇了新一轮的疫情挑战,其复杂性和严峻性再次将公众的目光聚焦于公共卫生领域,面对这一突如其来的公共卫生事件,重庆的疫情不仅考验了当地政府的应急响应能力,也暴露出在全球化、人口流动、城市管理等多重因素交织下的防控难点,本文旨在深入分析重庆疫情的成因,探讨其背后的复杂因素,以期为未来的疫情防控提供参考与启示。

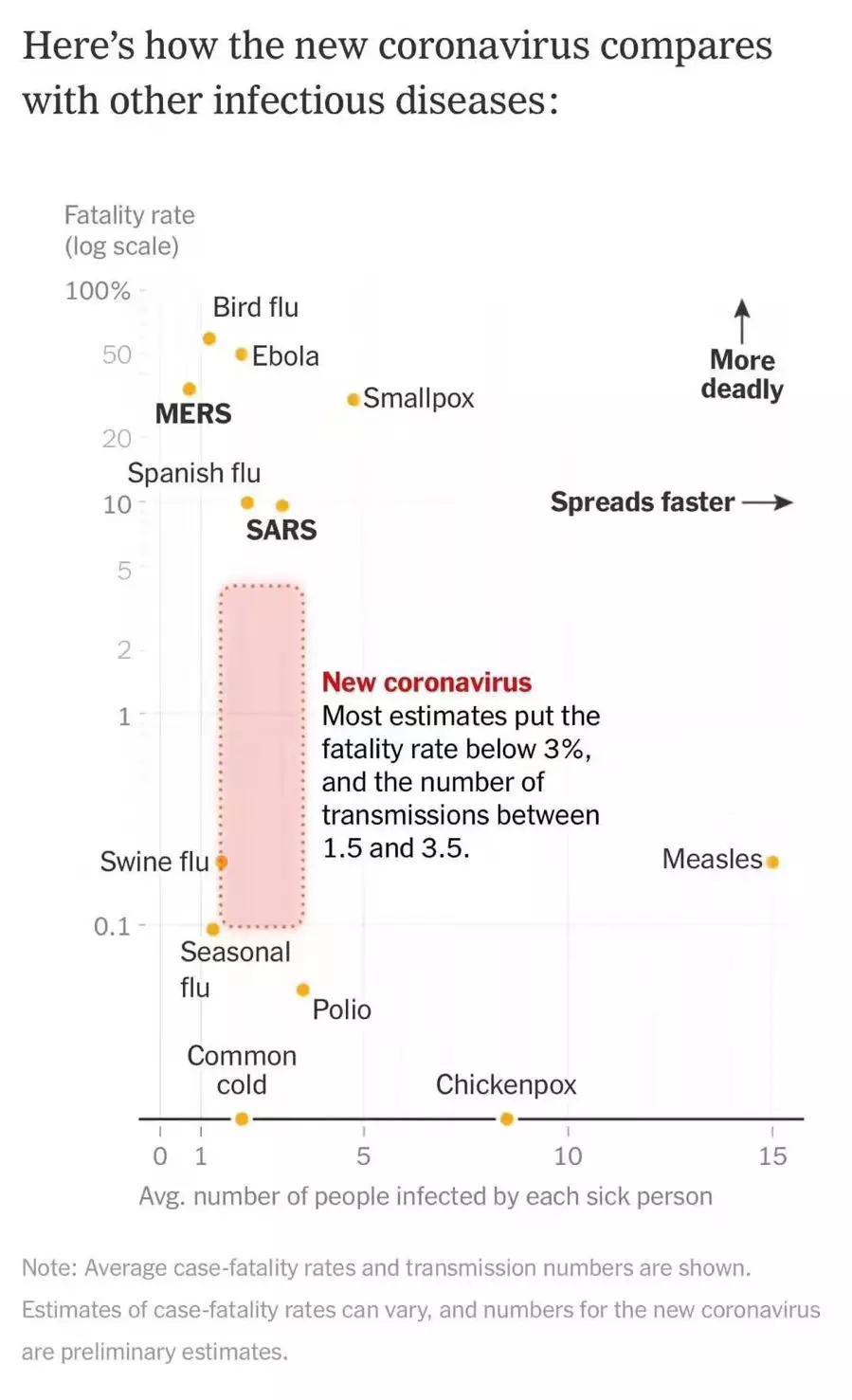

一、全球化背景下的输入性风险

在全球化的今天,人员流动和国际贸易的频繁使得病毒得以迅速传播,重庆作为中国西南地区的经济、文化中心,其地理位置和交通枢纽的特殊性,使其成为国内外人员流动的重要节点,这为重庆带来了丰富的经济资源和文化交流机会;也使得重庆面临着更大的输入性风险。

1.1 国际贸易与物流

重庆作为“一带一路”倡议和长江经济带的重要节点城市,拥有繁忙的港口和物流网络,随着国际贸易的增加,来自不同国家和地区的货物和人员频繁往来,增加了病毒通过冷链物流、货物运输等途径传入的风险,特别是当疫情在境外某些地区持续存在时,这种风险更加凸显。

1.2 航空与铁路运输

重庆江北国际机场和重庆北站等重要交通枢纽,是连接国内外的重要通道,大量国际航班和高铁列车的运行,使得来自不同地区的人群在重庆汇聚和分散,为病毒的快速传播提供了便利条件,尤其是当某些地区出现疫情时,这些交通枢纽成为疫情防控的关键节点。

二、人口流动与社区传播

重庆作为一座拥有庞大人口基数的城市,其人口流动的复杂性和广泛性为疫情防控带来了巨大挑战。

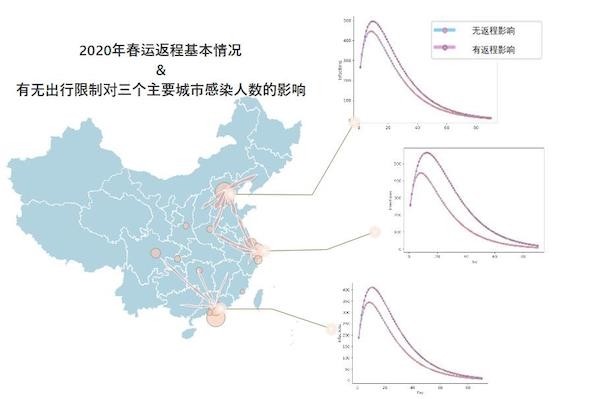

2.1 本地人口流动性

重庆市内各区县之间的经济活动频繁,人口流动性大,特别是节假日和周末期间,大量市民选择跨区县旅游、购物或探亲访友,这为病毒的社区传播提供了机会,农村到城市的“返乡潮”和城市内部的“通勤潮”也加剧了病毒的传播风险。

2.2 务工人员与外来人口

作为西南地区的工业重镇和劳动力输入城市,重庆吸引了大量外来务工人员和外来人口,这些人群往往居住条件较为拥挤,卫生习惯和防疫意识相对薄弱,一旦有感染者出现,很容易在社区内形成传播链,外来人口的流动性大、居住分散,也给追踪和管理带来了难度。

三、城市管理与防控措施的不足

在疫情的防控过程中,城市管理和防控措施的完善与否直接关系到疫情的控制效果,重庆在疫情初期的防控措施中暴露出了一些问题和不足。

3.1 早期预警与响应机制

面对突如其来的疫情,重庆市的早期预警系统未能及时有效地发挥作用,这主要体现在对疫情信息的收集、分析和预警上存在滞后性,导致在疫情初期未能迅速采取有效的防控措施,跨部门、跨区域的协同机制不够健全,使得信息共享和资源调配存在障碍。

3.2 社区防控与隔离措施

社区是疫情防控的第一线,但重庆市在社区防控方面存在一些不足,部分社区的防疫宣传不到位,居民的防疫意识薄弱;部分小区的出入管理不严格,存在漏洞;对于密切接触者的追踪和隔离措施执行不力等,这些问题都为病毒的社区传播提供了可乘之机。

四、公众防疫意识与行为习惯

公众的防疫意识和行为习惯是疫情防控中不可或缺的一环,在重庆的疫情中,部分公众的防疫意识和行为习惯仍需加强。

4.1 防疫知识普及不足

尽管政府和媒体在疫情期间进行了大量的防疫知识宣传,但仍有部分市民对防疫知识了解不足或理解不深,不戴口罩、不保持社交距离、不遵守公共场所的防疫规定等现象时有发生,这些行为不仅增加了个人感染的风险,也加剧了病毒的传播。

4.2 生活习惯与心理因素

重庆人的饮食习惯和生活习惯也与疫情防控密切相关,聚餐、聚会等传统习俗在疫情期间仍时有发生;部分市民在心理上对疫情防控持松懈态度,认为“疫情离自己很远”,从而放松了个人防护措施,这些心理和行为上的因素都为病毒的传播提供了条件。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《重庆疫情多因素交织下的公共卫生挑战》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论