自2022年初以来,上海市再次面临了严峻的疫情防控挑战,这起疫情的爆发不仅对当地居民的生活造成了巨大影响,也再次将全球目光聚焦于新冠疫情的防控上,上海疫情究竟是如何引起的?本文将从多个维度深入剖析其背后的原因,旨在为公众提供清晰、全面的理解。

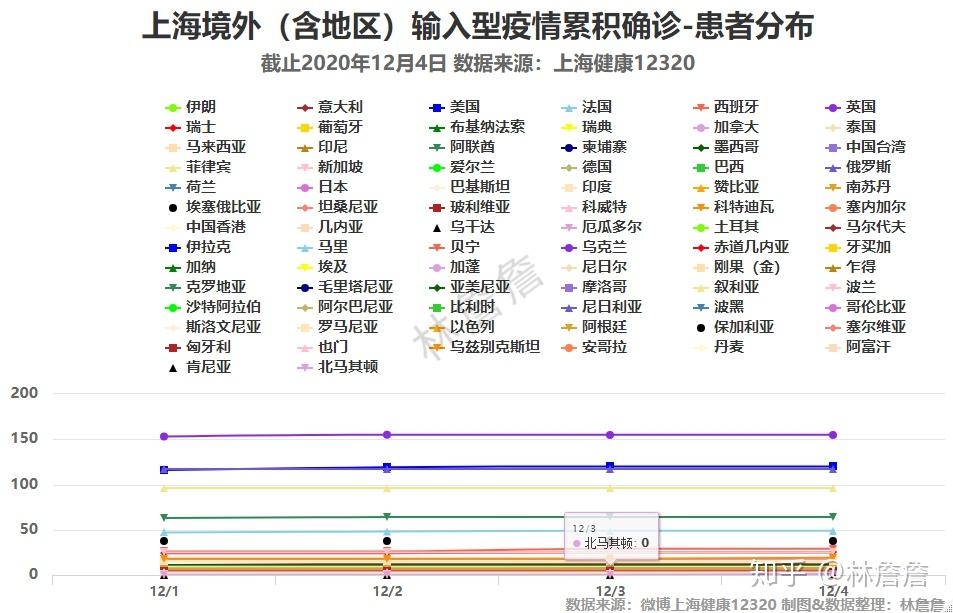

一、境外输入病例的初步风险

上海作为国际大都市,拥有繁忙的港口、国际机场和众多跨国企业,是国内外人员流动的重要枢纽,自新冠疫情爆发以来,全球多地疫情此起彼伏,尤其是部分国家和地区疫情失控,使得境外输入病例成为我国疫情防控的一大挑战,上海的疫情最初几例确诊病例便与境外输入紧密相关。

1.1 航空运输的潜在风险

国际航班作为病毒传播的重要途径之一,其高流动性和密集性使得任何一处的疏漏都可能带来严重后果,上海作为国际航空枢纽,每天都有大量国际航班起降,其中不乏来自疫情高发国家的航班,这些航班上的乘客中,即使有极少数无症状感染者或处于潜伏期的患者,也可能成为“隐形”的传播源。

1.2 港口物流的复杂环境

上海港是全球最繁忙的集装箱港口之一,每天有大量货轮进出,涉及全球数百个国家和地区,货物的装卸、转运过程中,如果未严格落实防疫措施,如对货物、集装箱、甚至参与作业的人员进行充分消毒和检测,就可能成为病毒传播的温床。

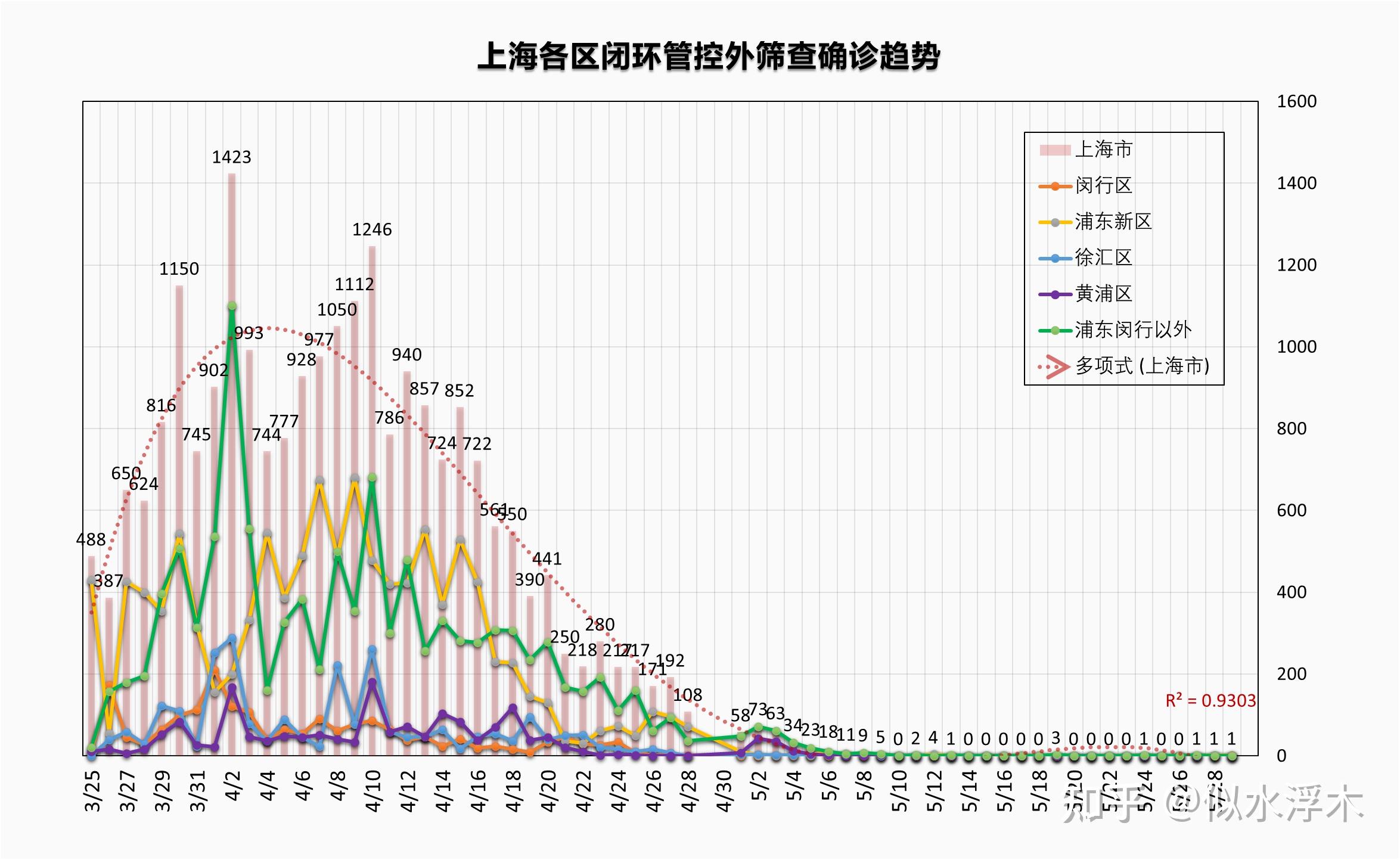

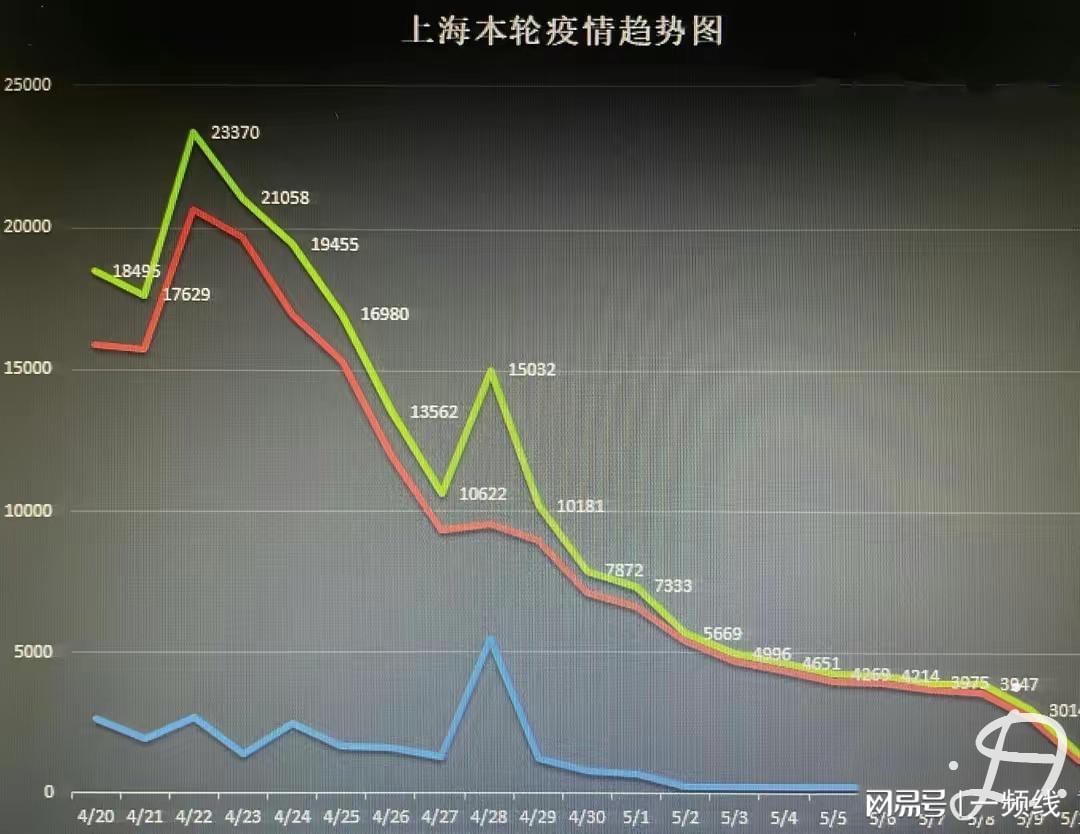

二、本土传播链的扩大化

尽管境外输入病例是疫情爆发的起点,但本土传播链的迅速扩大才是导致疫情快速蔓延的关键,上海疫情的本土传播主要涉及以下几个方面:

2.1 社区传播的隐匿性

在疫情防控初期,由于对病毒传播特性的认识不足或防控措施执行不力,一些无症状感染者或轻症患者在社区内自由活动,不经意间将病毒传播给周围人群,这种隐匿性传播极大地增加了防控难度,使得疫情在短时间内迅速扩散。

2.2 公共场所的聚集风险

上海作为一座超大城市,拥有众多商场、超市、餐饮等公共场所,在疫情防控措施不到位或执行不严格的情况下,这些场所成为病毒传播的高风险点,某些市场、餐馆或娱乐场所因人流密集且未采取有效防疫措施(如佩戴口罩、保持社交距离),导致病毒在这些空间内迅速传播。

2.3 冷链物流的潜在风险

除了航空和海运外,冷链物流也是病毒传播的重要途径之一,冷链食品在运输、储存、加工等环节中,如果环境密闭且未进行严格消毒,就可能成为病毒附着的载体,一旦有感染者参与其中,就可能通过食品或其包装将病毒带入社区,引发新的传播链。

三、防控措施的不足与漏洞

除了外部因素外,防控措施的执行力度和科学性也是影响疫情发展的重要因素,上海疫情暴露出在以下几个方面存在的不足:

3.1 早期预警机制的缺失

在疫情初期,由于对境外输入病例的监测和预警机制不够灵敏或响应速度慢,导致一些早期病例未能被及时发现和隔离,从而为后续的社区传播埋下了隐患。

3.2 社区防控的“最后一公里”问题

尽管上海市政府迅速启动了大规模的核酸检测和隔离措施,但在具体执行过程中,仍存在“最后一公里”的问题,部分小区、楼宇的封控不够严格,居民的自我防护意识不足等,都为病毒传播提供了可乘之机。

3.3 医疗资源的紧张与调配问题

面对突如其来的疫情高峰,上海市的医疗资源面临巨大压力,一方面是确诊病例和疑似病例激增导致的诊疗压力;另一方面是医护人员自身的防护和休息问题,如何在保证医疗质量的同时,合理调配资源、保障医护人员安全成为一大挑战。

上海疫情的爆发再次为我们敲响了警钟:疫情防控是一项长期而艰巨的任务,任何时候都不能掉以轻心,要有效控制疫情,必须从以下几个方面着手:

加强境外输入管理:对国际航班、港口等关键环节实施更加严格和精细化的防疫措施,确保每一个环节都不留死角。

提升社区防控能力:加强社区网格化管理,提高居民自我防护意识,确保每一项防控措施都能落到实处。

完善预警机制和应急响应体系:建立更加灵敏、高效的预警机制和应急响应体系,确保一旦发现疫情能够迅速、有效地进行处置。

强化医疗资源保障:增加医疗资源投入,优化资源配置,确保在疫情高峰期能够为患者提供及时、有效的治疗服务。

加强国际合作与信息共享:在全球范围内加强疫情防控合作和信息共享,共同应对跨国界的公共卫生挑战。

上海疫情的爆发是多种因素交织的结果,既包括外部环境的复杂性和不确定性,也暴露出我们在防控措施上的不足和漏洞,只有通过科学精准的防控策略、全社会的共同努力以及国际社会的合作支持,我们才能有效控制住疫情的蔓延趋势,保障人民的生命安全和身体健康。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《上海疫情,境外输入与本土传播交织的挑战探析》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论