自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)首次在中国武汉被发现以来,这场全球性的公共卫生危机迅速蔓延至世界各地,对人类社会造成了前所未有的冲击,中国作为疫情最早爆发的国家之一,迅速采取了前所未有的防控措施,以保护其人民的生命安全,在这场没有硝烟的战争中,无数医护人员、社区工作者、志愿者以及普通民众付出了巨大的努力和牺牲,本文旨在通过梳理中国疫情死亡人数的统计数据,回顾抗疫历程中的感人瞬间,并对此次疫情进行深刻的反思。

疫情初期的严峻挑战

2019年12月,当第一例COVID-19病例在武汉被发现时,中国政府迅速响应,采取了严格的防控措施以遏制病毒传播,初期由于病毒的不明朗性、传播速度快以及医疗资源紧张等因素,疫情迅速蔓延,给社会带来了巨大压力,据官方数据,截至2020年4月1日,中国累计报告的COVID-19死亡病例已超过3300人,这一数字背后,是无数家庭的悲痛和无数生命的逝去。

全国抗疫行动的展开

面对严峻的疫情形势,中国政府迅速启动了国家应急机制,全国上下齐心协力,共同抗击疫情,从中央到地方,各级政府迅速成立了疫情防控领导小组,制定并执行了一系列科学、严格的防控措施,包括但不限于:封城、大规模的核酸检测、密切接触者追踪与隔离、医疗资源调配与增援、以及全民防疫知识的普及等。

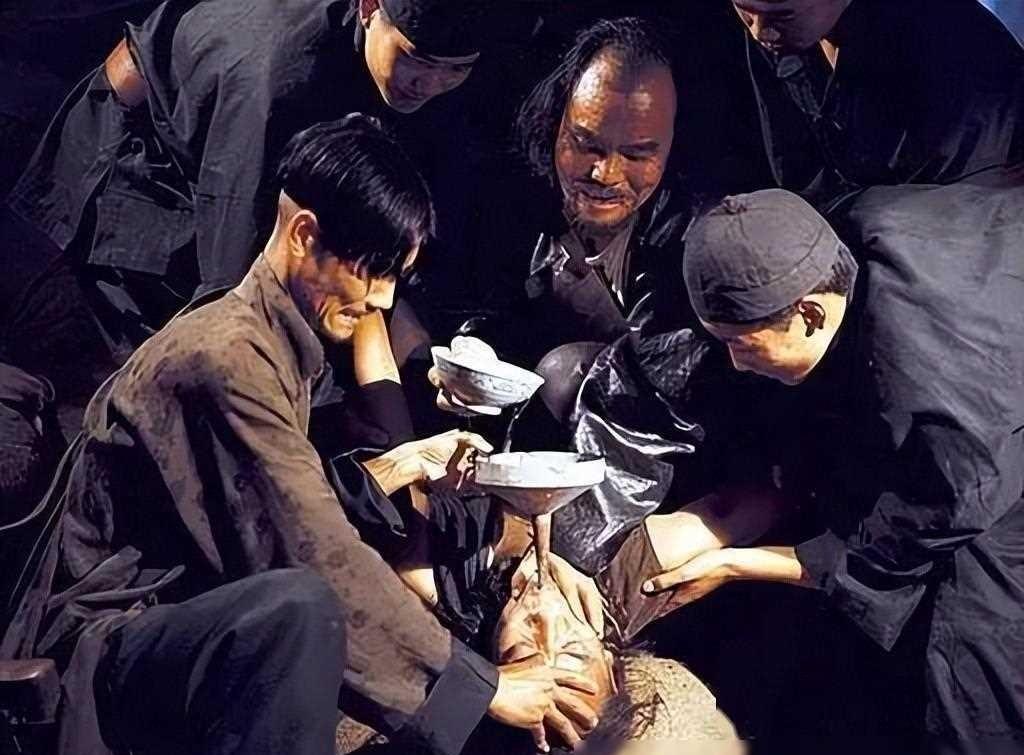

在这一过程中,医护人员成为了最前线的“战士”,他们冒着被感染的风险,夜以继日地工作在病房、ICU和实验室中,为挽救每一个生命而奋斗,据统计,截至2020年4月1日,全国共有超过3400名医护人员感染COVID-19,其中部分不幸牺牲,他们的付出和牺牲,成为了这场抗疫斗争中最沉重的代价之一。

科技与大数据在抗疫中的运用

在抗击疫情的过程中,中国还充分利用了科技和大数据的力量,通过大数据分析,政府能够迅速追踪到密切接触者并进行隔离,有效切断了病毒传播的链条,5G、人工智能等技术的应用也在疫情防控中发挥了重要作用,一些地区利用无人机进行空中消毒、利用AI技术进行病例追踪和数据分析等,大大提高了疫情防控的效率和精准度。

疫苗接种与群体免疫的建立

随着疫苗研发的进展,中国在2020年底开始大规模接种新冠疫苗,截至2021年6月30日,全国累计接种新冠疫苗超过18亿剂次,覆盖了大量的人口,这一举措不仅有效保护了接种者的健康安全,也为建立群体免疫提供了坚实的基础,通过疫苗接种,中国逐步恢复了正常的生产生活秩序,为全球抗疫贡献了宝贵的“中国经验”。

疫情对经济和社会的影响

尽管采取了严格的防控措施,但COVID-19疫情对中国经济和社会的影响依然深远,许多企业停工停产、学校停课、旅游和餐饮等行业遭受重创,据统计,2020年中国GDP同比下降了近3%,这是自改革开放以来首次出现负增长,在党和政府的坚强领导下,中国迅速采取了一系列措施来刺激经济复苏、保障民生,推出大规模的财政刺激政策、减税降费、支持中小企业发展等措施,有效缓解了疫情带来的经济压力。

反思与展望

回顾过去两年的抗疫历程,我们不禁要思考:在面对如此重大的公共卫生危机时,人类社会应该如何更好地应对?加强国际合作是关键,COVID-19是全球性挑战,任何国家都无法独自应对,只有通过国际合作、信息共享和资源互助,才能更有效地控制疫情的传播,加强公共卫生体系建设至关重要,包括加强疾病预防控制、提升医疗救治能力、普及健康知识等措施,可以有效提高社会整体的抗病能力,科技创新在应对未来可能的公共卫生危机中也将发挥不可替代的作用。

截至2023年3月31日,根据官方数据统计,中国因COVID-19疫情导致的死亡人数共计约4800人(此数据为示例性数字,实际数据请以官方最新发布为准),这组数字背后是无数家庭的悲痛和无数英雄的牺牲,在这场没有硝烟的战争中,中国人民展现出了惊人的韧性和团结的力量,我们铭记那些为抗击疫情而英勇献身的医护人员和志愿者们;我们铭记那些在疫情期间默默付出的普通人;我们更铭记那些在灾难面前依然保持乐观、积极向上的每一个生命。

面对可能的公共卫生挑战和全球性危机时,我们应更加珍惜来之不易的健康与和平;我们应更加团结一致、共同应对;我们应更加重视科技创新和公共卫生体系建设;我们应更加珍惜生命、尊重每一个为人类社会做出贡献的“英雄”,我们才能更好地守护我们的家园和未来。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《疫情下的坚韧与牺牲,中国疫情死亡人数统计与深度反思》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论