2019年末,一场突如其来的公共卫生事件在湖北省武汉市悄然爆发,迅速蔓延至全国乃至全球,这便是后来被世界卫生组织命名为“COVID-19”的新型冠状病毒肺炎疫情,这场疫情不仅对中国人民的生命安全和身体健康构成了严重威胁,也对全球经济、社会秩序乃至人类文明的发展带来了前所未有的挑战,本文将回顾2019年武汉疫情的始末,探讨其发生、发展、防控及影响,以期为未来的公共卫生应急管理提供借鉴。

一、疫情的初现与确认

2019年12月,武汉市多家医院陆续报告出现不明原因的肺炎病例,患者多与华南海鲜市场有直接或间接的接触史,尽管当时尚未明确病因,但医护人员和相关部门已开始警觉,并采取初步的防控措施,12月30日,武汉市卫生健康委员会首次对外通报了这一情况,随后中国疾控中心迅速介入调查。

二、疫情的迅速蔓延与全国响应

随着春节期间大量人员流动,疫情迅速从武汉扩散至湖北省其他城市乃至全国,2020年1月20日,钟南山院士在接受央视采访时明确指出,新冠病毒存在“人传人”的现象,这一信息迅速引起社会广泛关注和恐慌,同日,国家卫生健康委员会将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施。

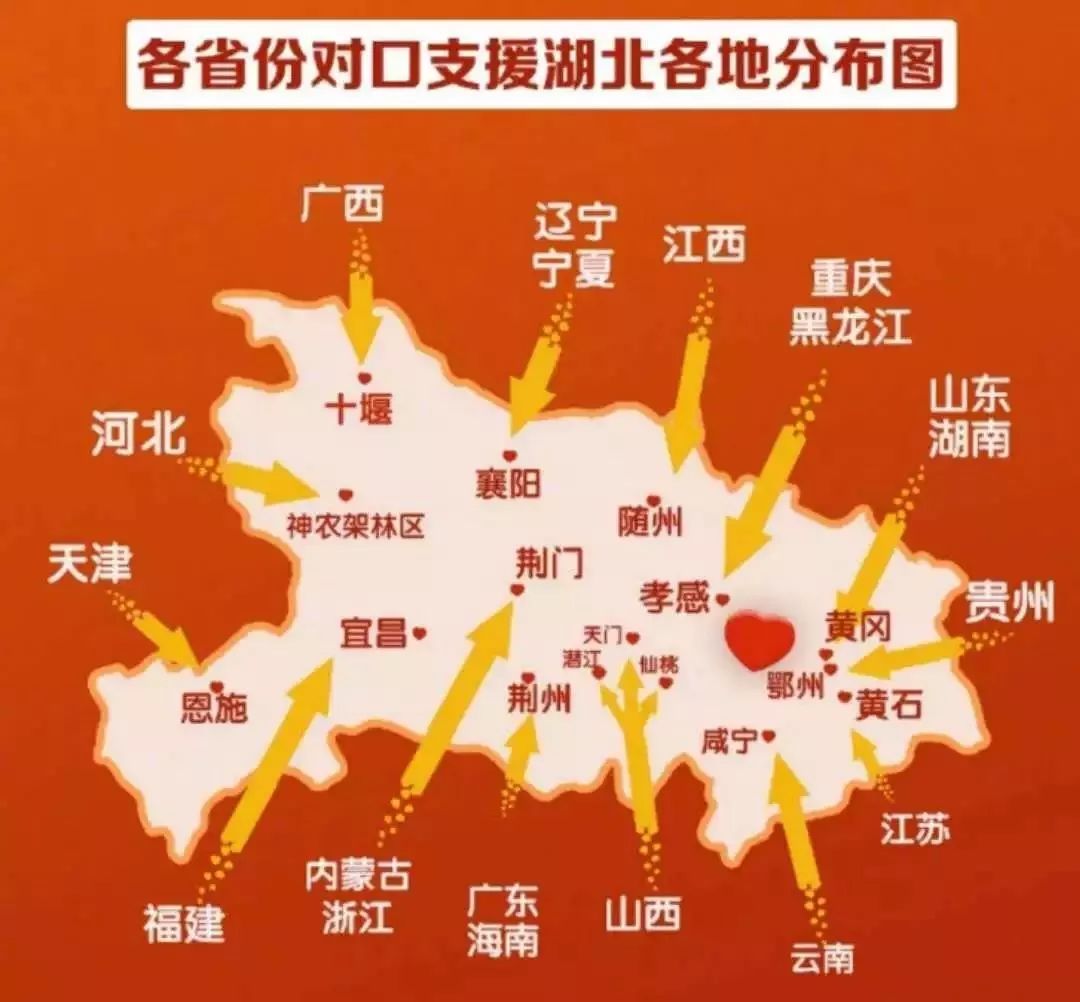

为有效控制疫情,中国政府采取了前所未有的措施:武汉于1月23日“封城”,即关闭离汉通道,限制人员流动;全国范围内启动重大突发公共卫生事件一级响应,各地纷纷启动应急预案,加强医疗资源调配和社区防控,国际社会也纷纷伸出援手,提供医疗物资和技术支持。

三、科研攻关与国际合作

面对未知的病毒,中国科研机构迅速行动,开展病毒基因测序、疫苗研发等工作,2020年1月11日,中国疾控中心成功分离出新型冠状病毒毒株;2月10日,国家卫健委发布诊疗方案(试行第一版),为临床治疗提供指导;4月9日,世界卫生组织宣布中国以外的新冠病例首次超过中国本土病例数。

在此期间,中国还积极推动国际合作,分享病毒基因序列、开展疫苗临床试验合作等,为全球疫情防控贡献了中国智慧和中国力量,世界卫生组织等国际组织也发挥了重要作用,协调全球资源,支持各国疫情防控工作。

四、疫情防控的成效与反思

经过数月的艰苦努力,中国在疫情防控方面取得了显著成效:新增确诊病例数和死亡人数大幅下降,医疗救治能力显著提升,社会秩序逐步恢复,这场疫情也暴露出公共卫生体系、应急管理体系以及社会治理中的诸多短板和不足。

(一)公共卫生体系: 疫情初期暴露了基层公共卫生体系的不完善和薄弱环节,如信息报告不及时、监测预警机制不健全等,加强公共卫生基础设施建设、提升基层防控能力成为当务之急。

(二)应急管理体系: 面对突如其来的疫情大考,国家应急管理体系虽迅速响应但也暴露出一些不足,如资源调配效率、跨部门协同等方面的问题,未来需进一步完善应急预案、优化应急响应机制、加强跨区域、跨部门合作。

(三)社会治理: 疫情期间,社会治理的短板也显现无遗,如信息透明度不足、公众科学素养有待提高等,加强信息公开透明度、提升公众健康素养、构建多元共治的社会治理格局显得尤为重要。

五、后疫情时代的思考与展望

随着疫情防控进入常态化阶段,后疫情时代的挑战依然严峻,如何平衡疫情防控与经济社会发展、如何提升全球卫生治理水平、如何构建人类命运共同体成为亟待解决的问题。

(一)构建全球卫生安全新秩序: 疫情再次证明,全球性问题需要全球性解决方案,各国应加强合作,共同构建人类卫生健康共同体,提高全球卫生治理水平。

(二)科技创新与公共卫生融合: 科技创新是应对公共卫生挑战的重要手段,应加大对公共卫生领域科研投入,推动疫苗、药物研发等科技进步,为全球公共卫生安全提供有力支撑。

(三)提升公众健康素养与自我防护能力: 公众是疫情防控的第一道防线,应加强健康教育,提升公众健康素养和自我防护能力,形成良好的生活习惯和卫生习惯。

2019年武汉疫情不仅是对中国的一次大考,也是对全人类的一次警示,它提醒我们:面对未知的挑战时必须保持警惕和准备;在追求发展的同时必须关注和保护好我们的健康与安全;在全球化时代必须加强国际合作与共同应对,只有这样我们才能更好地应对未来的公共卫生挑战守护好我们共同的家园——地球村。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《武汉疫情,2019年突如其来的公共卫生挑战》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论