自2019年底新冠疫情首次在武汉被发现以来,这场全球性的公共卫生危机已经深刻地改变了我们的生活方式、经济结构乃至国际关系,从最初的震惊与恐慌,到逐渐适应与防控,再到如今的疫苗普及与群体免疫的构建,人类社会正逐步走出这场前所未有的挑战,关于“新冠疫情何时结束”的问题,依然是全球关注的焦点,本文将尝试从病毒特性、疫苗接种、政策措施、社会经济因素以及全球合作等多个维度,探讨这一复杂问题的可能答案。

一、病毒变异与疫苗接种:双刃剑下的希望之光

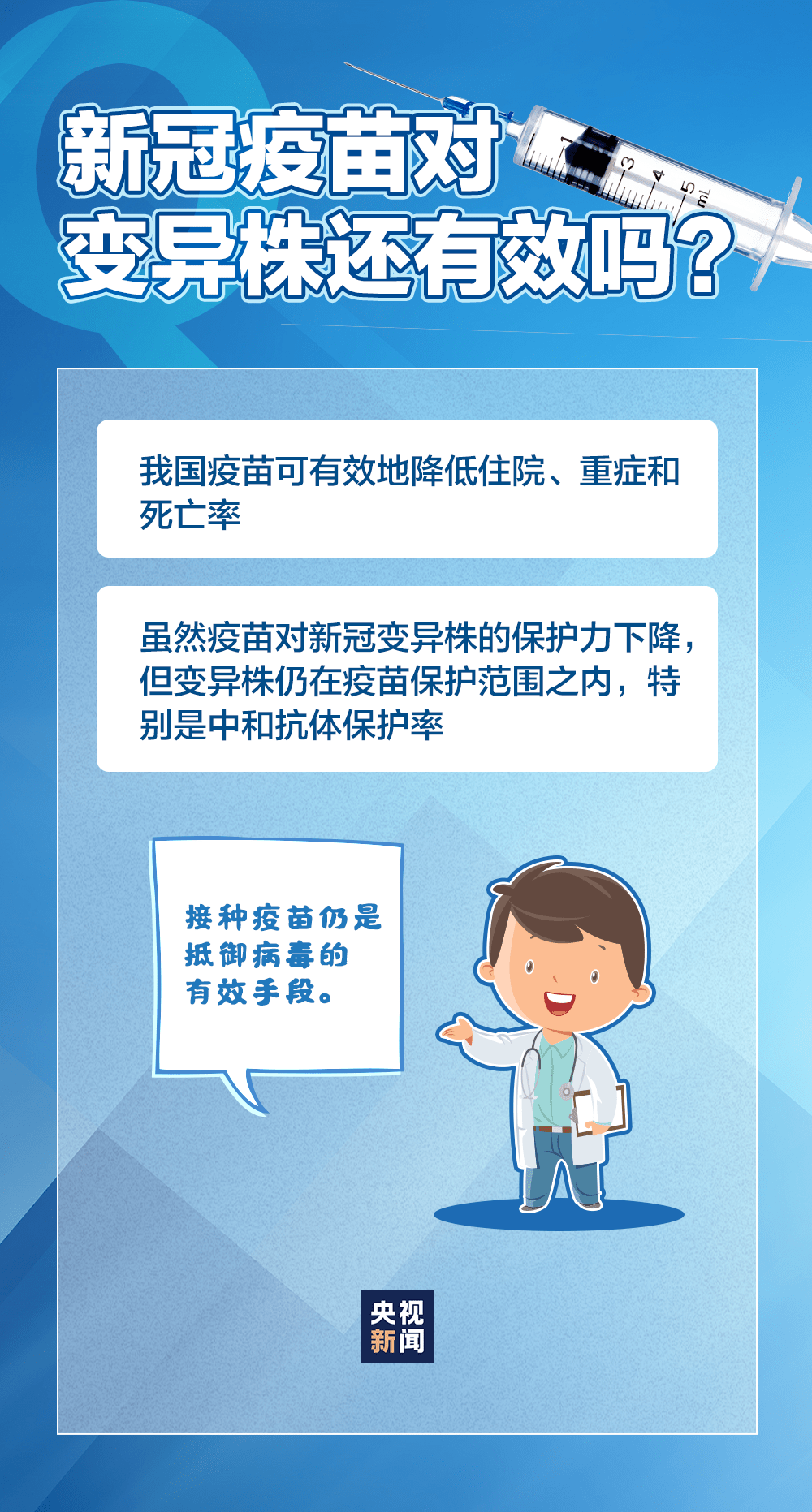

新冠疫情的持续,很大程度上归因于病毒的变异能力,尽管原始毒株的致病性逐渐减弱,但德尔塔、奥密克戎等变种的出现,不仅增加了传播速度,还可能带来新的挑战,如免疫逃逸现象,正是这种变异与人类社会的快速响应形成了某种平衡——疫苗的研发与普及成为对抗疫情的关键武器。

多款新冠疫苗已在全球范围内获得广泛接种,其有效性和安全性得到了世界卫生组织等权威机构的认可,随着疫苗接种率的提升,特别是高风险群体的完全接种,群体免疫的门槛逐渐被跨越,据世界卫生组织数据,截至2023年初,全球新冠疫苗接种量已达到数十亿剂次,为控制疫情传播提供了重要保障,要达到真正的群体免疫,尤其是防止新变种的出现和传播,仍需全球范围内的持续努力和高度协作。

二、政策措施与社会习惯的转变:从应对到共存

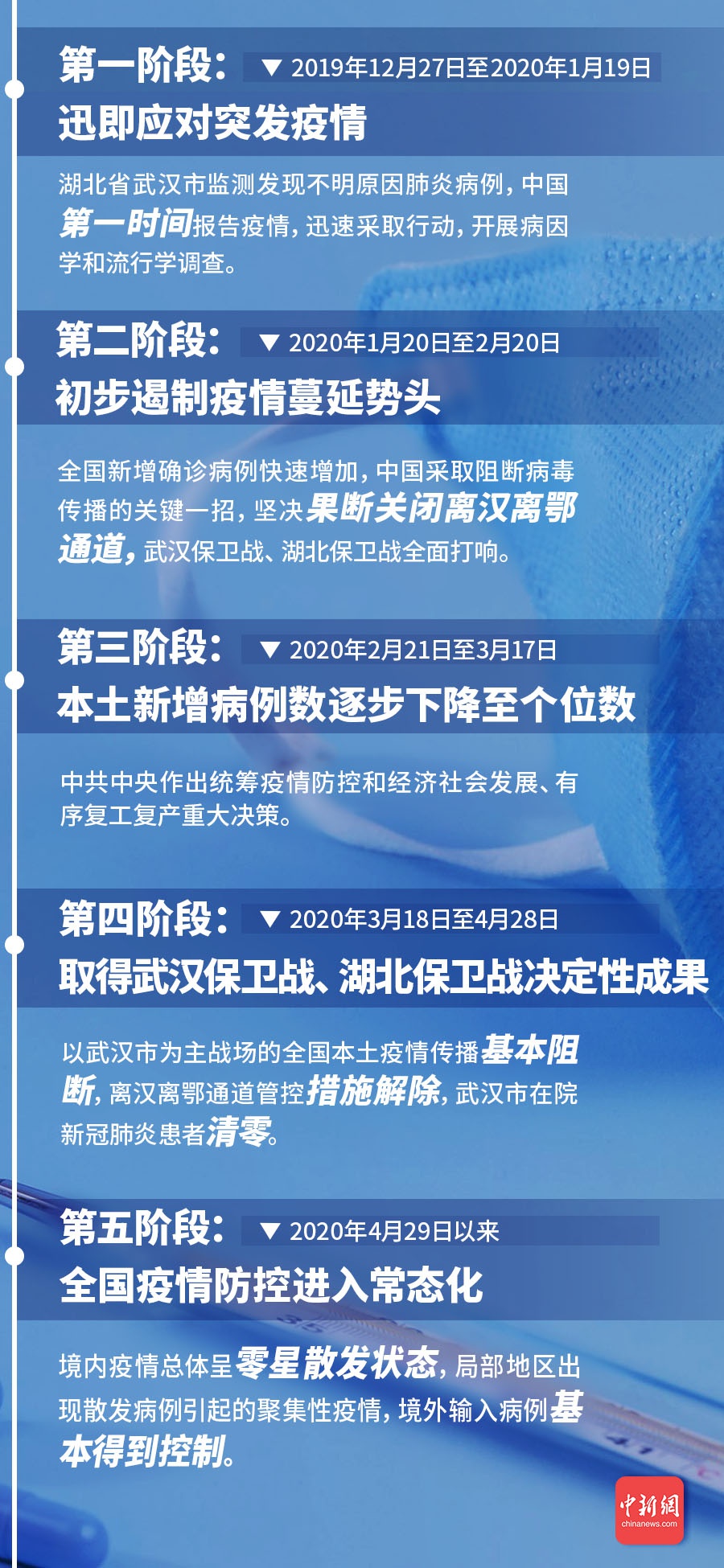

除了疫苗接种,各国政府采取的封锁措施、检测与追踪系统、以及公众的卫生习惯改变也是影响疫情走向的重要因素,在疫情初期,严格的封锁措施有效遏制了病毒的快速蔓延,但随之而来的经济衰退和社会心理压力也不容忽视,随着对病毒认识的加深和防控经验的积累,许多国家开始转向“与病毒共存”的策略,即通过精准防控、加强医疗系统建设、提高公众自我防护意识等措施,努力在疫情防控与经济社会活动之间找到平衡点。

这一过程中,社会习惯的转变尤为关键,戴口罩、保持社交距离、勤洗手等措施虽曾被视为不便之举,但在疫情期间成为了保护个人与社区免受感染的有效手段,随着疫情的持续和人们对健康意识的提升,这些习惯有望成为长期的生活方式之一。

三、社会经济因素:复苏之路的曲折与希望

新冠疫情对全球经济造成了前所未有的冲击,失业率上升、企业倒闭、供应链中断等问题接踵而至,为了促进经济复苏,各国政府采取了包括财政刺激、货币政策宽松、支持中小企业等在内的多项措施,尽管这些措施在一定程度上缓解了经济压力,但完全恢复至疫情前水平仍需时日。

疫情还加速了数字化转型和远程工作模式的普及,为经济结构带来了深远影响,长期来看,这些变化不仅可能重塑就业市场和消费模式,还可能促进科技创新和产业升级,这也带来了数字鸿沟、就业不平等的新挑战,需要政策制定者和社会各界的共同努力来应对。

四、全球合作:共克时艰的必由之路

新冠疫情的全球性特征决定了任何国家都无法独善其身,加强国际合作、共享信息、协调行动成为控制疫情的关键,从世卫组织等国际组织的协调作用,到各国科研人员的联合研发疫苗和治疗方案,再到国际社会对低收入国家的援助和支持,全球合作的力量正逐步显现。

疫苗分配不均、信息传播不畅、政治分歧等问题仍阻碍着全球抗疫的步伐,要实现真正的全球抗疫胜利,需要所有国家摒弃分歧,共同行动,这包括加大对疫苗生产能力的投资、确保公平分配疫苗资源、加强公共卫生体系建设以及推动全球卫生治理体系的改革与完善。

五、预测与展望:疫情结束的时间节点何在?

尽管科学家和公共卫生专家无法精确预测新冠疫情结束的具体时间点,但根据当前的趋势和已采取的措施来看,几个关键因素将影响这一进程:

1、疫苗接种率:当全球特别是高风险人群实现高接种率时,将显著降低重症和死亡率,为逐步放松防控措施创造条件。

2、病毒变异趋势:如果未来出现的变种病毒不再具有显著的高传播性或免疫逃逸能力,且现有疫苗对其仍有效,那么疫情的威胁将进一步减弱。

3、社会习惯与政策调整:随着社会习惯的改变和防控政策的优化调整,如实施更加精准的防控策略、提高医疗系统的韧性等,将有助于在保障安全的同时恢复社会正常运转。

4、全球合作与资源分配:只有当全球合作达到前所未有的高度,特别是疫苗等医疗资源的公平分配成为现实时,才能真正实现全球范围内的疫情防控目标。

新冠疫情的结束是一个复杂而漫长的过程,它不仅取决于科学技术的进步和公共卫生体系的完善,更依赖于全人类的团结与合作,虽然无法给出确切的时间表,但可以预见的是,随着上述因素的积极发展,我们正逐步接近那个“后疫情时代”的曙光,在这个过程中,保持乐观的心态、持续的防控努力以及不懈的国际合作将是通往胜利的关键。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《疫情终章,探索新冠疫情结束的时间节点》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...